-

Sous la direction de Valérie HENRY, Germain SIMONS et Dominique VERPOORTEN L’ouvrage présente différents obstacles qui empêchent, freinent ou… déclenchent l’apprentissage. Dans une perspective résolument constructive, il fournit des pistes pour mieux comprendre et aborder cet enjeu central du métier d’enseignant et de formateur. La première partie de l’ouvrage analyse des obstacles relatifs à l’interaction entre l’apprenant et le savoir. Ces « obstacles épistémologiques » (Bachelard, 1938) ou ces « bottlenecks » (Pace, 2017), inhérents à la construction de l’expertise disciplinaire, représentent des enjeux didactiques majeurs. La deuxième partie se penche sur des obstacles relatifs à l’interaction entre l’enseignant et l’apprenant, qui mettent en évidence l’activité enseignante et ses conséquences sur l’apprentissage. La troisième partie cible des obstacles dont la saisie doit s’envisager dans l’interaction avec un contexte spécifique. Ancré tant dans les didactiques disciplinaires que dans les sciences de l’éducation, l’ouvrage offre des contributions américaines, belges, brésiliennes, canadiennes, françaises, suisses qui abordent tous les niveaux d’enseignement, du primaire à l’enseignement supérieur. Il intéressera chercheurs en éducation, formateurs d’enseignants, concepteurs de prescrits (référentiels, programmes) et auteurs de manuels.

-

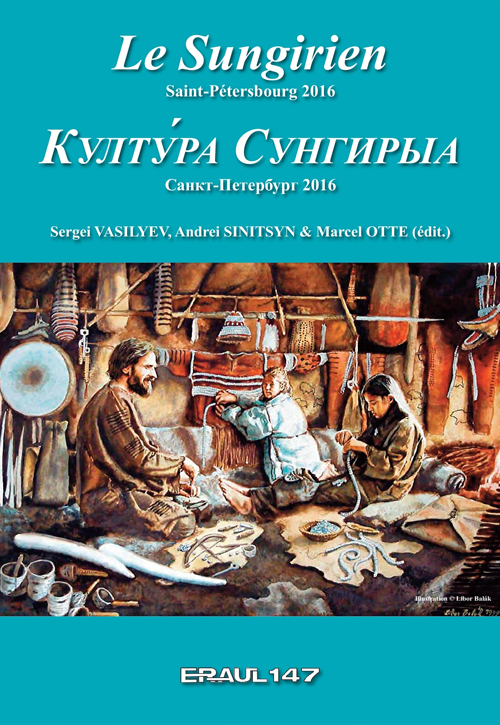

par S. VASYLYEV, A. SINITSYN, M. OTTE (edit.)

Actes du colloque international de la 8e commission de l'UISPP, qui s'est tenu à Saint Petersbourg en 2016. Le Sungirien est décrit en tant que tradition culturelle du début du Paléolithique supérieur en Europe orientale, à travers son historiographie, sa chronologie, ses productions lithiques et en matières dures animales, ses traces d'habitat, ses ornements...

-

Discovering the Forgotten Pharaoh Exhibition Catalogue par S. CONNOR & D. LABOURY (eds)

Cet ouvrage est conçu comme un guide destiné à accompagner les visiteurs de l’exposition Toutankhamon, à la découverte du pharaon oublié (organisée par Europa Expo au centre d’exposition de la gare TGV internationale de Liège-Guillemins, du 14 décembre 2019 au 30 août 2020) et permet de contextualiser la visite en approfondissant les divers thèmes abordés. Près d’un siècle après la découverte la plus retentissante de l’histoire de l’archéologie, l’exposition vise, à travers une muséologie immersive et un parcours narratif et pédagogique, à raconter et expliquer l’histoire croisée de Howard Carter et du jeune pharaon qu’il a permis d’exhumer de l’oubli. Sont ainsi évoqués le parcours singulier de Howard Carter, son opiniâtre quête de la tombe de Toutankhamon, l’exploitation scientifique de sa découverte, l’Égypte dans laquelle Toutankhamon a grandi, puis régné, la vie quotidienne, les croyances et la production artistique à cette époque mouvementée de l’histoire pharaonique. Les avancées les plus récentes de notre connaissance de l’enfant-roi grâce aux technologies et méthodes d’investigation les plus modernes sont également envisagées, avant de terminer par l’impact que cette incroyable découverte a pu avoir sur l’art, la science archéologique et égyptologique et la vision collective que nous partageons désormais de la civilisation des pharaons. Richement illustré, le catalogue s’articule autour des différents thèmes abordés par l’exposition, mais aussi des choix muséographiques qui ont présidé à la réalisation de celle-ci. Il rassemble plus de 60 essais rédigés par des experts internationaux qui présentent les résultats les plus récents de leurs recherches et offre un regard renouvelé sur une série d’objets bien connus, tout en présentant nombre de pièces encore jamais montrées au public.

-

Images ludiques de Grèce ancienne Véronique DASEN

Des centaines de scènes de jeu animent les vases attiques et italiotes pendant près de deux siècles, du milieu du VIe siècle à la fin du IVe siècle av. J.-C. Cet univers ludique peuplé de guerriers, d’enfants, de jeunes filles et de garçons, révèle une grande variété d’activités — jeux de pions, de balle, du porteur, cerceau, toupie, balançoires et planches à bascules... — qui apportent un éclairage nouveau sur la dynamique de la société grecque archaïque et classique, ses normes, ses valeurs et son imaginaire. Les peintres utilisent les scènes de jeu de manière métaphorique pour parler de la jeunesse, de l’amour, des passages d’âge, du goût de la compétition et de la performance, avec une relation particulière à la chance et au risque.

Ce parcours dans les images ludiques débute à l’époque archaïque avec les plus anciennes représentations de jeu qui mettent en scène deux soldats, lourdement armés, qui se délassent à la guerre tout en manifestant leur complicité et leurs compétences stratégiques. Il se termine avec les divertissements d’enfants dans un cadre festif à la fin du Ve et au début du IVe siècle. Entre les deux se déploie la beauté physique des jeunes gens, s’entraînant à devenir les meilleurs au gymnase pour les garçons, tandis que l’adresse des filles vise à rendre propice un mariage sous le signe de l’émotion et de la joie.

Ce volume richement illustré est issu des recherches menées dans le cadre du projet ERC AdG Locus Ludi. The Cultural Fabric of Play and Games in Classical Antiquity soutenu par le Conseil européen de la recherche.

Véronique Dasen est professeure d’archéologie classique à l’Université de Fribourg (CH) et rattachée au Centre AnHiMA, Paris (UMR 8210). Ses recherches portent sur l’anthropologie des images et la culture matérielle dans les mondes grec et romain.

-

Actes du colloque international organisé à l’Université de Liège les 5 et 6 février 2009 à l’occasion des 65 ans de Jean Kellens par Philippe SWENNEN (éd.)

Les démons iraniens appartiennent à la catégorie générique de daēuua- (dēv en pehlevi). Or, il est paradoxal de constater que ce mot est hérité du même mot sanskrit (devá-) qui voulait originellement dire « dieu ». Le latin deus l’atteste. Comment en est-on arrivé là ? Assistons-nous à la naissance de cet univers démoniaque ? Le célèbre prophète Zarathushtra, fondateur supposé de la doctrine mazdéenne, a-t-il joué un rôle dans la redéfinition du contenu sémantique du mot daēuua- ? Cette évolution est-elle le trait distinctif de la religion du monde iranien archaïque ? Comporte-t-elle une définition morale ou politique du mal ? La généalogie et le portrait donnés des démons connaissent-ils des mutations au cours de la longue histoire de la religion iranienne ancienne ? Quel rôle leur attribue-t-on dans les cérémonies religieuses mazdéennes ? C’est à répondre à toutes ces questions que se sont attachés les spécialistes dont ce volume rassemble les contributions.

Philippe SWENNEN enseigne à l’Université de Liège, où il est titulaire de la chaire « Langues et religions du monde indo-iranien ancien ». C’est dans cette institution qu’il avait fait ses études, avant d’être doctorant de l’Istituto Universitario Orientale di Napoli. Remaniée, sa thèse de doctorat a été publiée en 2004 à Paris sous le titre « D’Indra à Tištrya ».

-

The Hellenistic and Roman Eastern Mediterranean edited by Annelies CAZEMIER & Stella SKALTSA

The terms ‘religious association’ or ‘cult association’ are regularly used in scholarship, but their use and applicability have been in need of critical re-assessment for some time. In an attempt to find a more nuanced approach and gain a better understanding of the formation, organisation, and aims of ancient associations, this volume seeks to elucidate the wider context(s) of associations’ religious as well as social and cultural dimensions. A series of questions have shaped the volume’s agenda: How and to what extent did religion inform the activities of ancient associations? What was the role of so-called religious associations in promoting social, political, cultural, and/or economic life in post-classical poleis? What role did religion play in associations’ self-representation and in their relations with individuals, groups, local authorities, and/or external powers? To what extent were associations responsible (within their region or more widely) for religious innovation, for example the introduction of new cults or the introduction of new cultic practices? All in all, the papers demonstrate that important insights can be gained from considering the multifarious aspects of associations in close conjunction. They illustrate how the various dimensions (religious, social, funerary, etc.) of associative life are closely connected, with religious aspects usually taking a prominent place. These aspects informed and expressed associations’ internal dynamics as well as their outward group identity and self-representation. Cultic activities and affiliations ultimately inform us about the places of private collectivities in society more broadly.

Table des matières (PDF) Abstracts (PDF) -

Rituel et présentification du divin dans l’imagerie attique Hélène COLLARD

Comment faire voir ce qui ne se voit pas ? Comment représenter la communication avec les dieux dans la figuration d’un rituel ? Ce sont de telles questions qu’ont dû affronter les peintres de vases athéniens dans la mise en image des actes posés en l’honneur d’une pluralité d’entités divines. Afin de « présentifier l’invisible », ils ont ainsi développé diverses stratégies figuratives qu’il s’agit de saisir par le biais des séries d’images qui les mettent en œuvre. Les différentes formulations graphiques de la présence divine au rituel sont au cœur de ce livre qui scrute l’imagerie des vases attiques des VIe et Ve siècles avant notre ère afin de nourrir le questionnement sur la représentation et la perception du divin dans le polythéisme grec.

Ce volume est publié avec le soutien de l’Université de Liège et de la Commission Européenne dans le cadre du projet FP7-PEOPLE-COFUND-BeIPD

-

Stéphanie PAUL

En 366 avant notre ère, les différentes communautés de l’île de Cos s’unissent en une seule cité, dont le centre urbain, nommé Cos par homonymie avec l’île, sera fondé sur la pointe nord-est. Ce changement politique a profondément marqué le paysage religieux de l’île, en réorganisant les cultes et en reconfigurant le panthéon. Par un savant mélange entre nouveaux cultes et traditions ancestrales, cette réforme donnait à la communauté nouvellement constituée la cohésion d’une identité religieuse partagée. Par la suite, l’inscription de nombreuses réglementations cultuelles et l’importante activité édilitaire dans les sanctuaires, poursuivies au moins jusqu’au ier siècle avant notre ère, attestent la vitalité des cultes de cette cité à la période hellénistique. Une telle abondance documentaire fait de l’île de Cos un lieu idéal pour étudier les pratiques religieuses des anciens Grecs et pour interpréter le polythéisme grec à l’échelle locale, en illustrant à la fois la richesse, la complexité et la dynamique des panthéons régionaux.

Ce volume est publié avec le support de la Fondation Universitaire de Belgique. -

Animal-human hybrid deities in Greek religion Emma ASTON

Many of the beings in this book – Cheiron, Pan, Acheloos, the Sirens and others – will be familiar from the narratives of Greek mythology, in which fabulous anatomies abound. However, they have never previously been studied together from a religious perspective, as recipients of cult and as members of the ancient pantheon. This book is the first major treatment of the use of part-animal – mixanthropic – form in the representation and visual imagination of Greek gods and goddesses, and of its significance with regard to divine character and function. What did it mean to depict deities in a form so strongly associated in the ancient imagination with monstrous adversaries? How did iconography, myth and ritual interact in particular sites of worship? Drawing together literary and visual material, this study establishes the themes dominant in the worship of divine mixanthropes, and argues that, so far from being insignificant curiosities, they make possible a greater understanding of the fabric of ancient religious practice, in particular the tense and challenging relationship between divinity and visual representation.

-

Portes, routes, carrefours et autres figures de l’entre-deux Athanassia ZOGRAFOU

Hécate est une figure divine qui a longtemps été reléguée dans le monde d’en bas, dans l’univers de la superstition et de la magie. Les approches classiques n’ont guère rendu justice au rapport que la déesse entretient à l’espace, par sa présence aux portes, aux carrefours et aux divers autres points de passage. C’est une exploration attentive aux réalités concrètes, voire triviales, qu’offrent les analyses de ces Chemins d’Hécate, où la déesse fonctionne comme une sorte d’opérateur. Sans prétendre à une visée totalisante qui pourrait être factice, ce livre propose une image plurielle, mais cohérente d’Hécate en tant que divinité des entre-deux qui marquent l’espace, le temps et la vie elle-même.

-

Systèmes votifs des sanctuaires de déesses dans le monde grec Clarisse PRÊTRE (éd.), avec la collaboration de Stéphanie Huysecom-Haxhi

Faire une offrande à une divinité était une démarche très répandue de la pratique religieuse des Grecs. Le geste était donc banal et la nature du don très variable, pouvant aller d’une modeste terre cuite à une somptueuse intervention architecturale dans le sanctuaire du dieu ou de la déesse. Si l’offrande était variée, les intentions du donateur ou de la donatrice ne l’étaient pas moins, et s’affirmaient déjà dans le choix d’une divinité spécifique au sein d’un monde divin pluriel. Dès lors, un large éventail de questions s’offre à l’interprète moderne des pratiques religieuses antiques. Comment le fidèle choisissait-il telle divinité plutôt que telle autre ? Existe-t-il un lien spécifique entre la divinité en question et le type d’offrande choisie ? Peut-on déduire le profil du destinataire divin de la nature des offrandes mises au jour lors de la fouille d’un sanctuaire ? Et qu’en est-il du profil du dédicant ? Les distinctions « homme-femme » et « dieu-déesse » opèrent-t-elle au niveau de la pratique dédicatoire et peut-on déceler un effet de miroir entre elles ? L’ensemble des contributions de ce volume aborde ces différentes questions, en fixant plus précisément le regard sur les sanctuaires de divinités féminines.

Sommaire

C. PRÊTRE, La donatrice, l’offrande et la déesse : actions, interactions et réactions (Résumé/Abstract) F. DE POLIGNAC, Quelques réflexions sur les échanges symboliques autour de l’offrande (Résumé/Abstract) G. PIRONTI, Des femmes, des magistrats, une déesse : réflexions sur les contextes de l’offrande (Résumé/Abstract) A. CHANIOTIS, From Woman to Woman: Female Voices and Emotions in Dedications to Goddesses (Résumé/Abstract) A. JACQUEMIN, L’inverse est-il vrai ? Peut-on penser la donatrice dans un sanctuaire masculin ? (Résumé/Abstract) A. MULLER, Le tout ou la partie. Encore les protomés : dédicataires ou dédicantes ? (Résumé/Abstract) O. PILZ, Some Remarks on Meaning and Function of Moldmade Terracotta Relief Plaques Depicting Naked and Dressed Females Figures (Résumé/Abstract) C. SAINT-PIERRE, Offrir l’Orient aux déesses grecques (Résumé/Abstract) J. LARSON, Arms and Armor in the Sanctuaries of Goddesses: A Quantitative Approach (Résumé/Abstract) J. NEILS, Textile Dedications to Female Deities: The Case of the Peplos (Résumé/Abstract) C. DURVYE, Évolution fonctionnelle d’une divinité à l’échelle locale : les offrandes à l’Aphrodite de Stèsileôs à Délos (Résumé/Abstract) J. WALLENSTEN, Demand and Supply? The Character of Aphrodite in the light of inscribed votive gifts (Résumé/Abstract) F. CROISSANT, Identification d’une déesse : questions sur l’Aphrodite argienne (Résumé/Abstract) J. BAUMBACH, ‘Speak, votives, …’. Dedicatory practice in sanctuaries of Hera (Résumé/Abstract) N. BOOKIDIS, Large-Scale Terracottas and the Cult of Demeter and Kore in Corinth (Résumé/Abstract) K. CLINTON, Donors of Kernoi at the Eleusinian Sanctuary of the Two Goddesses (Résumé/Abstract) J. KOZLOWSKI, Le fidèle et le personnel religieux. Évolution de la fréquentation de certains « Thesmophoria » (Résumé/Abstract) V. MITSOPOULOU-LEON, Votive Offerings for Artemis Hemera (Lousoi) – and their Significance (Résumé/Abstract) N. TRIPPÉ, Les épiclèses d’Artémis à Milet-Didymes : quelles offrandes et quels donateurs pour les différentes facettes de la déesse ? (Résumé/Abstract) A. MAZARAKIS AINIAN, Réflexions préliminaires sur les systèmes votifs aux sanctuaires de Kythnos (Résumé/Abstract) V. PIRENNE-DELFORGE, La poikilia des offrandes et le souci de les comprendre. Bilan d’une rencontre -

Étude des cultes guérisseurs et des médecins en Carie Cécile NISSEN

Asclépios et Hippocrate sont tous deux associés à l’art médical dans la Grèce antique. Cependant, l’un appartient au monde des dieux et l’autre est mortel. La distinction est d’importance et reflète adéquatement les deux conceptions de la médecine que ces noms portent en eux, l’une généralement qualifiée de « religieuse » et l’autre de « rationnelle ». Ces deux facettes de la médecine antique sont au cœur de la présente étude, qui s’attache à en redéfinir la portée et la complémentarité. Centrée sur la Carie, une région d’Asie Mineure qui a livré une documentation abondante, l’analyse aborde les cultes guérisseurs patronnés par Asclépios, mais aussi par Pluton et Coré à Acharaca, Men à Attouda ou encore Hémithéa à Castabos. Quant aux médecins, ils formaient une « école » célèbre à Cnide dès la période classique et à Laodicée du Lycos à l’époque impériale, mais certains d’entre eux pratiquaient de manière indépendante de toute « secte » établie. En embrassant d’un même regard des pratiques dont l’étude est souvent éclatée dans les recherches modernes, ce livre offre une vision nuancée des interactions qui existaient entre cultes guérisseurs et pratique médicale, rendant à la médecine antique l’unité qui était la sienne.

-

Actes du XIIe colloque international du CIERGA Pierre BRULÉ (éd.)

Pas plus qu’elle ne reconnaît un Fondateur ou qu’elle ne se conforme à un Livre, la pratique religieuse ne se réfère, en Grèce ancienne, à quelque commandement révélé ou credo dogmatique. Mais il s’en faut de beaucoup que la notion de « norme » lui soit totalement étrangère, à la condition d’éviter d’assimiler le normatif à l’impératif. La norme peut n’avoir aucun caractère d’obligation. Elle est davantage ce qui doit ou devrait être. Le concept se tient près alors d’un idéal dont l’origine se trouve dans les valeurs socialement reconnues qui forment une sorte de gabarit auquel tendent à se conformer les valeurs religieuses. Pratiques sociales et politiques, et pratiques religieuses sont entre elles comme en miroir : dans cette relation, comment définir la norme du bien penser et du bien agir en matière religieuse ? Par la lecture critique des matériaux fort divers qui s’offrent à l’analyse, les contributions à ce volume mettent à l’épreuve ce questionnement sur la règle, l’usage, la tradition, la loi et, ce faisant, mettent en lumière les particularités d’un système religieux tout à la fois souple et d’une indubitable cohérence.

Études

P. BRULÉ, En guise de prélude… G. PIRONTI, Dans l’entourage de Thémis : les Moires et les « normes » panthéoniques (Résumé/Abstract) L. BRUIT ZAIDMAN, Lois et normes religieuses dans les Lois de Platon (Résumé/Abstract) P. BRULÉ, Contribution des Nuées au problème de l’incroyance au Ve siècle (Résumé/Abstract) P. BORGEAUD, Une rhétorique antique du blâme et de l’éloge. La religion des autres (Résumé/Abstract) A. CHANIOTIS, The Dynamics of Ritual Norms in Greek Cult (Résumé/Abstract) E. SUÁREZ DE LA TORRE, Oracle et norme religieuse en Grèce ancienne (Résumé/Abstract) G. EKROTH, Thighs or Tails? The Osteological Evidence as a Source for Greek Ritual Norms (Résumé/Abstract) S. SCULLION, Sacrificial Norms, Greek and Semitic: Holocausts and Hides in a Sacred Law of Aixone (Résumé/Abstract) V. MEHL, La norme sacrificielle en images : une relecture de l’épisode d’Héraklès chez le pharaon Busiris (Résumé/Abstract) P. BONNECHERE, Le sacrifice humain grec, entre norme et anormalité (Résumé/Abstract) A. STAVRIANOPOULOU, Norms of Public Behaviour towards Greek Priests: Some Insights from the Leges Sacrae (Résumé/Abstract) J. WILGAUX,Ὑγιὴς καὶ ὁλόκλαρο. Le corps du prêtre en Grèce ancienne (Résumé/Abstract) F. PROST, Norme et image divine. L’exemple de la « statue d’or » de l’Acropole (Résumé/Abstract) E. VOUTIRAS, Attitudes de prière en Grèce ancienne (Résumé/Abstract) A. ROBU, Le culte de Zeus Meilichios à Sélinonte et la place des groupements familiaux et pseudo-familiaux dans la colonisation mégarienne (Résumé/Abstract) M. VALDÉS GUÍA, Bouzyges nomothetes : purification et exégèse des lois sacrées à Athènes (Résumé/Abstract) Y. LAFOND, Normes religieuses et identité civique dans les cités de Grèce égéenne (IIe siècle av. J.-C. – IIIe s. après J.-C.) (Résumé/Abstract) -

Pausanias et la religion grecque

Vinciane PIRENNE-DELFORGE

Le voyage de Grèce entrepris par Pausanias au IIe siècle de notre ère est une expérience concrète qui fait de chaque lieu parcouru, de chaque monument croisé, lorsqu’ils sont choisis à cette fin, une parcelle de l’identité grecque. Le système religieux dont le visiteur rend partiellement compte, en assumant fermement ses choix, est un ensemble de comportements et de représentations imbriqués dans tous les aspects de vie des Grecs. Dès lors, le voyage à la source de la culture grecque dont témoigne la Périégèse se trouve continument alimenté par un tel matériau. En marchant sur les traces de Pausanias, les historiens de la religion grecque, à leur tour, collectent des fragments de cette vie religieuse en érigeant son œuvre en source de leur enquête. Mais ils sont tributaires des choix qui ont été opérés il y a presque deux millénaires par cet érudit venu d’Asie Mineure. Tenir compte de ces choix et replacer les données dans l’ensemble de l’œuvre qui les porte sont deux impératifs essentiels qu’illustre ce « Retour à la source ».

Ce volume a été publié avec le soutien du Fonds de la Recherche Scientifique – FNRS

-

Essai sur la religion grecque & Recherches sur les Hymnes orphiques Jean RUDHARDT éd. par Philippe BORGEAUD et Vinciane PIRENNE-DELFORGE

Quiconque s’intéresse à la religion grecque antique utilise la thèse que Jean Rudhardt a publiée en 1958 : Notions fondamentales et actes constitutifs du culte. Étude préliminaire pour aider à la compréhension de la piété athénienne au IVe siècle. À cet ouvrage toujours indispensable sont venues s’ajouter de nombreuses publications qui continuaient d’explorer le champ du polythéisme grec en l’appréhendant de l’intérieur, dans le respect du contexte qui le voyait se déployer. Parmi les textes laissés en chantier par Jean Rudhardt, trois livres étaient en préparation, auxquels il aura travaillé jusqu’à sa mort, en juin 2003. Deux d’entre eux, inachevés mais parfaitement cohérents, représentent deux volets essentiels des travaux du savant genevois, l’un intitulé Essai sur la religion grecque, l’autre Recherches sur les Hymnes orphiques. Les lecteurs de Jean Rudhardt retrouveront la démarche philologique rigoureuse qui caractérise ses recherches depuis les Notions fondamentales. Au cœur de ces deux inédits est posée, dans une perspective interne, la question du sens. Cette question le faisait s’écarter de l’ensemble des spéculations modernes pour se tourner vers la considération du vocabulaire religieux des Grecs eux-mêmes. Une telle méthode d’investigation du polythéisme grec, mise en œuvre dès 1958, témoigne une fois encore de sa fraîcheur et de sa pertinence.

Ce volume a été publié avec le soutien de la Société suisse pour la science des religions

-

Figures d’Aphrodite en Grèce ancienne Gabriella PIRONTI

Si l’on en croit l’opinion courante, Aphrodite est par excellence «déesse de l’amour». C’est à déconstruire une telle évidence que s’attache ce livre où les multiples facettes de la déesse sont explorées afin de rendre à l’éros sa riche polysémie et à la déesse qui «mélange» les corps toute sa complexité. À cette fin, qui met en jeu les mécanismes mêmes du polythéisme grec, sont plus particulièrement analysés le lien génétique d’Aphrodite avec Ouranos, le Ciel, et le couple que la déesse forme avec Arès, le dieu de la fureur guerrière. Sont ainsi abordées les nuances sombres et violentes d’Aphrodite, que les témoignages des Anciens ne manquent pas d’évoquer. Dès lors, la présence de la déesse dans l’univers de la guerre reçoit ici un nouvel éclairage. De la Théogonie d’Hésiode jusqu’aux cultes des cités, en passant par les textes littéraires qui témoignent du lien d’Aphrodite aux humeurs vitales, à la puissance virile et à la fleur de la jeunesse, l’auteur dessine de la déesse un portrait chatoyant, multiforme, ambigu, qui ne perd pas la cohérence que devait évoquer pour un Grec le simple énoncé de son nom.

Ce volume a été publié avec le soutien du Centre Louis Gernet

-

Une ‘théogonie’ hermaïque Dominique JAILLARD

Hermès est le fils de Zeus et de l’Atlantide Maïa. En disant la naissance et les exploits du jeune dieu, l’Hymne homérique à Hermès dessine, sous l’angle compréhensif d’un récit théogonique et théologique, un combiné de puissances en actes : l’histoire du surgissement d’un dieu parmi les autres dieux. C’est ici le mode – énigmatique, parfois comique ou inquiétant – autant que les faits, qui racontent Hermès, non pas comme ce dieu «mineur» trop proche des hommes pour être pleinement divin, mais comme la puissance souveraine de l’espace intermédiaire des passages. Dans le jeu polythéiste, une telle puissance est susceptible d’agir en tout lieu où une liaison est nécessaire. Il est dans la «part» d’Hermès de concilier les pôles hétérogènes, le visible et l’invisible, le préalable et l’accompli, de naviguer entre les espaces relégués du cosmos, les âges anciens, et l’ordre de Zeus. Mais il importe de saisir également, au-delà de ses domaines d’action «institués», la présence du dieu parmi les puissances à l’œuvre en amont des grandes médiations qui scellent la relation des hommes aux dieux : le sacrifice, l’inspiration poétique ou prophétique, l’organisation de l’espace civique. Dans l’agôn où se négocient les prérogatives d’Hermès et de son puissant frère Apollon, au second est attribuée une maîtrise souveraine de la mantique, de la musique et des troupeaux, et à Hermès, solidairement et dans l’ordre du préalable, l’invention initiale de la lyre, le travail sous-jacent d’harmonisation qui conditionne la réalisation du chant poétique, de la mémoire prophétique et du rite. Cet ouvrage explore, non une figure abstraite, reconstituée, d’Hermès, mais une série de positions et de modes d’actions, un ensemble de configurations spécifiques qui, de l’Hymne à d’autres contextes mythiques ou rituels, énoncent Hermès au plus près de l’expérience, pour nous perdue, du polythéisme grec.

Ce volume a été publié avec le soutien de la Société Académique Vaudoise -

Eftychia STAVRIANOPOULOU (ed.)

The analysis of the dynamic nature of rituals has become a heuristic tool for the investigation not only of religious behaviour and beliefs, but also for the study of social practice and communication in ancient and modern societies. From public assembly gatherings and funerals to celebration of cult feasts or the honouring of individuals, rituals mark socially important occasions, define beginnings and endings, and aid social transitions. Thus, rituals carry all kinds of messages intended to support and express the performance of those involved, and to create the desired results. The present volume brings together a collection of articles on rituals in the Graeco-Roman world, focussing on the interconnection between ritual as a means of communication and communication as a ritual phenomenon. In regarding rituals as an interface in the realm of cultural practices, the contributors demonstrate the manifold function of ritual communication in the life of ancient communities.

Table of contents

E. STAVRIANOPOULOU, Introduction W. BURKERT, Ritual between Ethology and Post-modern Aspects: Philological-historical Notes F. G. NAEREBOUT, Moving Events. Dance at Public Events in the Ancient Greek World: Thinking Through its Implications J. MYLONOPOULOS, Greek Sanctuaries as Places of Communication through Rituals: An Archaeological Perspective V. PIRENNE-DELFORGE, Ritual Dynamics in Pausanias: the Laphria E. STAVRIANOPOULOU, Normative Interventions in Greek Rituals: Strategies for Justification and Legitimation I. & A. PETROVIC, «Look who is talking now!»: Speaker and Communication in Greek Metrical Sacred Regulations I. BERTI, «Now let Earth be my witness and the broad heaven above, and the down flowing water of the Styx…» (Homer, Ilias XV, 36-37): Greek Oath-Rituals A. CHANIOTIS, Rituals between Norms and Emotions: Rituals as Shared Experience and Memory P. KATÓ, The Funeral of Philopoimen in the Historiographical Tradition M. SKOUNTAKIS, Ritual Criticism and Consolation A. B. KUHN, Ritual Changes during the Reign of Demetrios Poliorcetes S. HOTZ, Ritual Traditions in the Discourse of the Imperial Period T. KRUSE, The Magistrate and the Ocean: Acclamations and Ritualised Communication in Town Gatherings in Roman Egypt H. S. VERSNEL, Ritual Dynamics: The Contribution of Analogy, Simile and Free AssociationWith the funding of the Deutsche Forschungsgemeinschaft within the framework of the Collaborative Research Centre, Dynamics of Ritual, at the University of Heidelberg

-

Les cadres «privés» et «publics» de la religion grecque antique Véronique DASEN, Marcel PIÉRART (éds)

L’opposition structurale tracée entre privé et public à partir de deux concepts grecs fut, pour un temps, un instrument d’investigation précieux pour les historiens et les anthropologues de la culture de la Grèce antique, en particulier dans le champ de l’histoire des institutions politiques et dans celui de l’histoire des religions. Cette opposition a toutefois fini par dessiner des frontières artificielles et imperméables dans des domaines de la réalité sociale qui souvent se recoupent et se superposent. Des questionnements récents ont tenté d’évaluer la pertinence de tels concepts, dans des communautés où l’engagement des individus relève du domaine commun, et ce volume participe résolument de cette réflexion critique. Les interférences entre «public» et «privé» sont tour à tour examinées, par l’analyse de cas précis, dans les domaines des pratiques religieuses, de l’administration du droit, de la littérature (tragédie), de la vie politique et de la pensée philosophique. À l’opposition binaire trop rigide se substituent des concepts plus dynamiques tels que ceux de «cercle de sociabilité», de «publicité» (par les pratiques de l’écriture), de «sanction sociale» (d’une pratique individuelle et volontaire), de «personne sociale» (avec l’image collective dont elle est l’objet).

Sommaire

M. PIÉRART et V. DASEN, Présentation G. DONNAY, Euchet’ epeita stas mesôi herkei (Iliade Pi 231, O 306) F. DE POLIGNAC, Usages de l’écriture dans les sanctuaires du haut archaïsme P. BRULÉ, «La cité est la somme des maisons». Un commentaire religieux V. PIRENNE-DELFORGE, La cité, les dèmotelè hiera et les prêtres S. GEORGOUDI, Athanatous therapeuein. Réflexions sur des femmes au service des dieux P. SCHMITT PANTEL, Les pratiques religieuses dans la construction de l’image des hommes politiques athéniens du Ve siècle avant J.-C. : de l’idion au dèmosion L. BRUIT ZAIDMAN, Xénophon entre dévotion privée et dévotion publique. L’exemple de l’Anabase I. RATINAUD-LACHKAR, Qui enterre-t-on ? Idion et dèmosion vus au travers des tombes argiennes d’époque géométrique A. KAVOULAKI, Crossing Communal Space: The Classical Ekphora, ‘Public’ and ‘Private’ A. MOREAU, Deuil officiel et deuil privé dans la tragédie. L’Orestie, les deux Électre, Antigone L.-M. L’HOMME-WERY, Les Mystères d’Éleusis entre privé et public Y. USTINOVA, Lege et consuetudine: Voluntary cult associations in the Greek law A.-F. JACCOTTET, Du thiase aux mystères. Dionysos entre le «privé» et «l’officiel» V. SUYS, Les associations cultuelles dans la cité aux époques hellénistique et impériale S. ANEZIRI, Étude préliminaire sur le culte privé des souverains hellénistiques : problèmes et méthode P. IOSSIF, La dimension publique des dédicaces «privées» du culte royal ptolémaïque R. KOCH PIETTRE, Des Épicuriens entre la vie retirée et les honneurs publics E. VOUTIRAS, Sanctuaire privé – culte public ? Le cas du Sarapieion de Thessalonique I. TASSIGNON, Naturalia et curiosa dans les sanctuaires grecs S. DUCATE-PAARMANN, Index

Ce volume a été publié avec le soutien du Fonds national suisse de la recherche scientifique

-

Mélanges offerts à André Motte Édouard DELRUELLE, Vinciane PIRENNE-DELFORGE (éds) E. DELRUELLE et V. PIRENNE-DELFORGE, Esquisser un parcours J.-P. MASSAUT, Les mots de l’ami J. RUDHARDT, Quelques remarques sur la notion d’aidôs P. SOMVILLE, Jardins et sacralisation de l’espace P. BONNECHERE, Prairies et jardins grecs de la Grèce de Platon à l’Angleterre d’Alexander Pope D. AUBRIOT, L’homme-végétal : métamorphose, symbole, métaphore E. SUÁREZ DE LA TORRE, Le figuier sauvage V. PIRENNE-DELORGE, Prairie d’Aphrodite et jardin de Pandore. Le «féminin» dans la Théogonie I. TASSIGNON, Vingt mille lieux sous les mers avec Dionysos et Télibinu P. WATHELET, Le discours de Sarpédon à Glaukos au chant XII de l’Iliade ou l’exposé d’un contrat social A. LEFKA, La floraison du logos platonicien au sein de la phusis : le Phèdre et les Lois D. GIOVANNANGELI, Platon et le miroir de l’âme M. PIÉRART, Le blanc, le pourpre et le noir. Les funérailles des euthunoi dans les «Lois» de Platon et le culte des grands hommes V. DESPRET, L’âme comme un jardin bien clôturé : choisir Platon comme ancêtre G. JEANMART, Un songe de Platon ? R. BODÉÜS, Les jardins irrigués et le système vasculaire selon Aristote L. COULOUBARITSIS, Causalité et scientificité dans la Métaphysique d’Aristote C. RUTTEN, Science de l’être et théologie dans la Métaphysique d’Aristote. Essai d’analyse génétique E. DELRUELLE, Plaisir, contingence et déviation dans le texte de Lucrèce C. VAN LIEFFERINGE, «Ethniques» «Hellènes». Quelques réflexions sur la portée nationale du paganisme C. TROISFONTAINES, Les viandes sacrifiées. Saint Paul et les Corinthiens P. F. BEATRICE, Le corps-cadavre et le supplice des pirates tyrrhéniens J. RIES, Augustin d’Hippone : du manichéisme au néoplatonisme et au christianisme I. LEWANDOWKY, Les déesses Fortune, Adrastie-Némésis et Justice dans les Res gestae d’Ammien Marcellin C. BONNET, Franz Cumont recenseur M.-C. LANGE-DETREZ, Bibliographie d’André Motte Tabula gratulatoria