-

par COLLECTIF Georges SIMENON et Maurice PIRON, Une correspondance plurielle, établie, présentée et annotée par Laurent Demoulin Laurent FOURCAUT, Vertige et basculement dans Le Passage de la ligne de Simenon Danièle LATIN, Les Pitard (1935) : une œuvre atypique dans la mouvance du nouveau paradigme des romans sans Maigret Philippe PROOST, Simenon et Luc Lafnet

-

par Cyrille BILLARD, Mark GUILLON & Guy VERRON (dirs) Table des matières Liste des auteurs Préambule Introduction Première partie – Le contexte général de l’étude Chapitre 1 – Contexte géographique et archéologique (C. Billard) Le cadre géographique et géologique Le contexte archéologique Les sépultures collectives de la basse vallée de la Seine à la fin du Néolithique La chronologie de la fin du Néolithique à la confluence Seine-Eure Chapitre 2 – Problématiques générales et objectifs (C. Billard, M. Guillon, S. Piéra, F. Sunder & C. Tirran) Chronologie Évolution architecturale et évolution des pratiques funéraires Biologie et recrutement des populations inhumées Statut des différents sites sépulcraux, modalités des échanges mobiliers Le phénomène campaniforme Chapitre 3 – Méthodes d’étude d’un ensemble de sépultures collectives (M. Guillon, C. Billard, F. Houët†, S. Piéra, M. Sansilbano-Collilieux, C. Tirran & G. Verron) Archéologie funéraire et analyse des vestiges osseux Méthodes de fouille, enregistrement de terrain Enregistrement et traitement de l’information Dénombrement et biologie des populations inhumées Étude du fonctionnement des dépôts sépulcraux Paléopathologie Méthodes d’analyse comparative des données biologiques Le mobilier funéraire Une intégration des données biologiques et culturelles est-elle possible ? Deuxième partie – Étude monographique des sépultures collectives néolithiques de Val-de-Reuil et Porte-Joie Chapitre 1 – La sépulture collective de Porte-Joie « Sépulture 1 » (G. Verron, C. Billard, M. Guillon, F. Sunder, C. Tirran & F. Carré) Circonstances de la découverte et déroulement de la fouille Archéologie funéraire et première approche du recrutement Mobilier funéraire et chronologie Les occupations post-néolithiques Une sépulture de l’âge du Bronze final Influence de la Sépulture 1 sur l’organisation de l’occupation à l’âge du Fer Bilan Chapitre 2 – La sépulture collective de Porte-Joie « Fosse XIV » (G. Verron, C. Billard, M. Guillon, C. Tirran & F. Carré) Circonstances de la découverte et déroulement de la fouille Archéologie funéraire et première approche du recrutement Mobilier funéraire et chronologie Les occupations post-néolithiques L’âge du Bronze – les âges du Fer La période gallo-romaine Le haut Moyen Âge Le Moyen Âge et la période moderne Remaniements du mégalithe Bilan Chapitre 3 – La sépulture collective de Val-de-Reuil « Les Varennes » (C. Billard, R.-M. Arbogast, M. Guillon, S. Piéra, F. Sunder & C. Tirran) Archéologie funéraire et première approche du recrutement Mobilier funéraire et chronologie Chapitre 4 – La sépulture collective de Val-de-Reuil « Beausoleil 3 » (C. Billard, M. Guillon & F. Carré) Circonstances de la découverte et déroulement de la fouille Archéologie funéraire Mobilier funéraire et chronologie Les occupations post-néolithiques Le monument au cours de la protohistoire récente Les sépultures du haut Moyen Âge Les 2 fossés Une fréquentation médiévale et moderne du site Bilan Chapitre 5 – La sépulture collective de Val-de-Reuil « La Butte Saint-Cyr » (C. Billard, M. Guillon, S. Piera & C. Tirran, avec les contributions de R.-M. Arbogast, S. Bailon, F. Carré, G. Léon, F. Leugé & F. Sunder) Circonstances de la découverte et déroulement de la fouille Stratigraphie et architecture : première esquisse Mobilier funéraire et chronologie Les dépôts sépulcraux Première approche du recrutement : décompte et Nombre Minimal d’Individus (N.M.I.) Les liaisons osseuses La conservation des restes dentaires et crâniens Représentation des ossements dans les structures des phases 1 et 2 Les restes de faune : mammifères, oiseaux, poissons, amphibiens et reptiles) (R.-M. Arbogast, S. Bailon & F. Leugé) Bilan sur la dynamique des dépôts Les occupations historiques : chronologie détaillée des perturbations (F. Carré) Un remaniement durant l’Antiquité ? Rôle et transformations de la sépulture collective durant le haut Moyen Âge Après le XIVe s Bilan Troisième partie – Les sépultures collectives de Val-de-Reuil et Porte-Joie : synthèse générale Chapitre 1 – Topographie et organisation générale des monuments (C. Billard & G. Verron) Chapitre 2 – Les caractères architecturaux et le fonctionnement funéraire (C. Billard, M. Guillon, S. Piéra, F. Sunder, C.Tirran & G.Verron) Chapitre 3 – Le mobilier funéraire (C. Billard, G. Querré, L. Salanova & G. Verron, avec la collaboration de R.-M. Arbogast, J.-R. Bourhis, J. L’Helgouac’h†, C.-T. Leroux & C. Du Gardin) Approche globale du mobilier Les grandes catégories Caractères généraux du mobilier : techniques, formes, éléments de comparaison, datation Composition de l’assemblage funéraire, position chronologique, comparaisons culturelles Les matériaux utilisés Approche comparative inter-sites Comparaisons des mobiliers L’évolution des pratiques funéraires du point de vue des dépôts mobiliers La répartition des mobiliers funéraires Datations radiocarbones et bilan sur la chronologie des dépôts mobiliers Datations radiocarbones Conséquences sur les modalités d’utilisation des caveaux après le Néolithique récent Bilan général sur les dépôts mobiliers Le mobilier en tant que marqueur de différences économiques ou sociales Le mobilier en tant que témoin d’une individualisation des dépôts funéraires Le statut du mobilier campaniforme : les relations entre les sépultures collectives et les autres sites campaniformes contemporains de la Boucle du Vaudreuil Les productions céramiques : relations entre le mobilier des sépultures et le mobilier des habitats Discussion Chapitre 4 – Les populations inhumées : recrutement et biologie (M. Guillon, F. Houët†, S. Piéra, M. Sansilbano-Collilieux, F. Sunder, C. Tirran & C. Billard) Recrutement et démographie Les caractères discrets Exploitation statistique des données osseuses Les données paléopathologiques : apports et limites (M. Sansilbano-Collilieux) Paléopathologie dentaire Pathologie osseuse Chapitre 5 – L’apport des études de faune (R.-M. Arbogast) Chapitre 6 – La place des monuments dans l’environnement post-néolithique (F. Carré & C. Treffort, avec la collaboration de C. Billard, M. Guillon & G. Verron) L’âge du Bronze : une pérennité de certains espaces funéraires ? L’âge du Fer : un ancrage spatial en fonction des sépultures collectives ? L’Antiquité : des traces diffuses La période mérovingienne : impact des monuments néolithiques sur l’implantation des espaces funéraires La fin de la période mérovingienne : lien entre le mégalithe de la Butte Saint-Cyr et l’église Sainte-Cécile La période carolingienne : récupération de blocs du monument de la Butte Saint-Cyr pour des travaux dans l’église Une chronologie de la disparition des mégalithes Chapitre 7 – Bilan synthétique Variabilité par champs d’étude Le champ chronologique Le champ de l’architecture et des gestes funéraires Le champ du recrutement de la population inhumée Le champ des modes de vie Approche de la variabilité multi-champs : quelles sépultures, pour quel groupe social, pour quel territoire ? Le groupe humain dans son territoire et sa représentativité Variabilité du projet architectural Des monuments évolutifs Variabilité du statut À quelle entité sociale ont pu se rattacher les différents caveaux ? Conclusion Bibliographie générale Annexes Résumé Summary

-

par COLLECTIF

Numéro 1 : Cartographie de la sémiotique actuelle Ce premier numéro couvre sept questions essentielles de la recherche actuelle, illustrant le positionnement du projet sémiotique, notamment à l’aune de ce qui a été publié dans les dix dernières années et qui a ouvert de nouveaux horizons non seulement dans les parcours de la discipline, mais aussi dans les dialogues interdisciplinaires qu’elle entretient avec la linguistique, la philosophie, l’esthétique, les sciences cognitives, la communication et les sciences sociales. De ce point de vue, ce premier numéro ambitionne à dresser une cartographie systématique des nouvelles propositions théoriques en sémiotique : la question du corpus, la vaste problématique de l’énonciation, l’étude du visuel, le rôle de l’image dans le discours scientifique, le rapport des objets avec le quotidien et avec l’esthétique, la question de la médiation de l’art et des médias, l’apport de la sémiotique à la question de la connaissance. La rubrique Varia comprend trois études engagées portant respectivement sur la sémiotique de la perception, sur un motif iconographique transmédiatique et sur une pratique de jeu.

Issue 1 : Mapping Current Semiotics This first issue covers seven essential questions about current research, positioning the semiotic project, with a particular focus on research published over the last ten years that has opened up new horizons not only in the discipline, but also in the inter-disciplinary dialogues it entertains with linguistics, philosophy, aesthetics, cognitive sciences, communication and social sciences. From this point of view, the first issue aims to set out a systematic mapping of new theoretical propositions in semiotics: the question of a corpus, the vast problematic area of enunciation, the study of the visual, the role of the image in scientific discourse, the relation of objects to daily life and aesthetics, the question of the mediation of art and media, and the contribution of semiotics to the question of knowledge. The “Varia” section is composed of three studies which deal respectively with the semiotics of perception, a trans-media iconographic motif and a game-playing exercise.

Table des matières Dossier 1. Corpus - François Rastier, Sémiotique et linguistique de corpus 2. Énonciation - Marion Colas-Blaise, L’énonciation à la croisée des approches : Comment faire dialoguer la linguistique et la sémiotique? 3. Visuel - Jean-Marie Klinkenberg, La sémiotique visuelle : Grands paradigmes et tendances lourdes 4. Image & Science - Maria Giulia Dondero, Sémiotique de l’image scientifique 5. Design - Anne Beyaert-Geslin, Les chaises : Prélude à une sémiotique du design d’objet 6. Médiations - Gian Maria Tore, Médias et art dans les questionnements disciplinaires actuels et dans l’approche sémiotique 7. Savoirs - Sémir Badir, Sémiotique de la connaissance Varia Jean-François Bordron, Perception et expérience Pierre Boudon, La main comme être collectif Jacques Fontanille, Une corde pour tout échange : L’invention de la valeur en interaction Interview–Overview Per Aage Brandt, Remarques sémiotiques -

par COLLECTIF Jean-Louis DUMORTIER, De Maigret à Brunet(ti). Petit aperçu d’une descendance secrète Philippe BLONBDEAU, Héritier de Simenon : Nicolas Freeling Paul MERCIER, Le commissaire Adamsberg dans les pas de Maigret Michel LEMOINE, Un roman sous influence : Prélude d’octobre de Denis Lacasse Jacqueline GUITTARD, Un fantôme de Maigret : l’inspecteur Derrick Bernard ALAVOINE, Loustal, Warnauts et Raives : la B.D. inspirée de Simenon Pol LIBION, Simenon snobé, copié et admiré par Henry Bordeaux

-

par Adrian DOBOS, Andrei SOFICARU & Erik TRINKAUS Table of Content Chapter 1 | Introduction Chapter 2 | The Peştera Muierii: geological context and chronology Chapter 3 | A history of investigations at the Peştera Muierii Chapter 4 | The vertabrate paleontological remains Chapter 5 | The Paleolithic assemblages Chapter 6 | The Holocene archeological remains Chapter 7 | The Pleistocene human remains Chapter 8 | The Holocene human skeleton from the Galeria Principală Chapter 9 | Paleonthropological implications of the Peştera Muierii Chapter 10 | References

-

Entre logique et ontologie par Arnaud DEWALQUE, Bruno LECLERCQ, Denis SERON (éds)

Renouant, par-delà Kant, avec le projet aristotélicien d’une théorie des catégories, la philosophie contemporaine a largement contribué à renouveler le problème de l’articulation entre ’analyse du monde et celle du langage, entre les catégories ontologiques (substance, propriété, état de choses, etc.) et les catégories logiques (sujet, prédicat, proposition, etc.). Les catégories héritées de la tradition sont-elles d’abord des catégories ontologiques ou des catégories logiques ? Quel lien unit les unes aux autres ? Et dans quelle mesure sont-elles contaminées, les unes comme les autres, par les catégories grammaticales qui dénotent les parties du discours (substantif, adjectif, verbe, etc.) ? Enfin, comment et à quelles conditions l’analyse syntaxique, qui rend compte de la construction d’expressions bien formées, peut-elle être complétée par une analyse sémantique, qui rend compte de leur caractère sensé ?

Les études rassemblées dans ce volume portent sur toutes ces questions. Repartant de l’ambivalence des catégories d’Aristote et de la lecture qu’en propose Franz Brentano, elles jettent une lumière nouvelle sur certains aspects essentiels de la réappropriation du problème des catégories de Bolzano à Lesniewski, en passant, centralement, par la phénoménologie husserlienne.

Arnaud DEWALQUE, ancien chargé de recherches du FNRS, enseigne l’histoire de la philosophie contemporaine à l’Université de Liège.

Bruno LECLERCQ est titulaire d’une maîtrise en Philosophie de l’esprit de l’Université de Hull et docteur en Philosophie de l’Université de Liège, où il enseigne la logique et la philosophie analytique.

Denis SERON est chercheur qualifié du FNRS à l’Université de Liège. Il est l’auteur de nombreux travaux consacrés à la philosophie contemporaine.

Table des matières :

A. Stevens, L’articulation du logique et de l’ontologique dans les catégories d’Aristote I. Tănăsescu, L’être copule dans la dissertation de Brentano : Aspects catégoriaux et aspects véritatifs G. Fréchette, De la proposition à l’état de choses : Husserl lecteur de Bolzano D. Seron, La corrélation logico-ontologique dans la phénoménologie transcendantale de Husserl W. Miskiewicz, L'inflexion ontologique des analyses husserliennes des contenus dépendants L. Rizzoli, Forme et matériau de la pensée dans la conception husserlienne du catégorial A. Dewalque, L’autonomie des catégories syntaxiques (Husserl, Heidegger, Pfänder) B. Leclercq, Catégories sémantiques et catégories syntaxiques : Relecture critique de la quatrième Recherche logique husserlienne du point de vue de la philosophie analytique T. Rapaille, Ni husserlienne, ni russellienne : La théorie des catégories sémantiques de Leśniewski

-

par E. BAIWIR Famille, vie et relations sociales, 160 notices et 66 cartes. L'ouvrage a reçu les Prix de Philologie du Conseil des langues régionales endogènes 2009 de la Communauté Wallonie-Bruxelles; Prix Élisée Legros; Prix Joseph Houziaux de l'Académie royale de Belgique. Le tome 17 de l'Atlas linguistique de la Wallonie est le premier d'un diptyque examinant la vie en société. Il s'organise comme suit: - la famille (1-55); - l'organisation géographique de l'habitat (56-66); - le travail et l’économie (67-81); - les relations amicales (82-93); - les autres interactions humaines (94-160). Dans ces volumes comme dans les précédents, les rédacteurs se sont attachés à éditer avec le plus de fidélité possible les très riches matériaux rassemblés par Haust et ses continuateurs et à situer tous les mots dans le cadre géohistorique galloroman. Les volumes sont pourvus d'un index des formes, complété d'un index des étymons (procédure initiée dans le volume 8). Dans chacun, une brève introduction présente l'intérêt des volumes pour la dialectologie wallonne et l'histoire du patrimoine de la Wallonie, ainsi que pour la lexicologie historique.

-

Profil socio-littéraire et capital relationnel dans l’entre-deux-guerres en Belgique francophone par Björn-Olav DOZO

Qui sont les écrivains belges francophones de l’entre-deux-guerres ? De quoi vivent-ils ? Que publient-ils ? Chez quels éditeurs ? Dans quelles revues ? Sont-ils isolés, entièrement dédiés à leurs œuvres ? Prennent-ils part à une vie littéraire fondée sur des logiques d’opposition de groupes, comme en France ? Peut-on dégager des profils-types ? Existe-t-il des écrivains sans œuvre ? Quel est leur rôle spécifique ?

Ce livre aborde ces questions à partir d’une approche socio-statistique et relationnelle. Celle-ci met en évidence l’importance, pour les auteurs belges, de s’inscrire dans un réseau de relations afin d’exister comme écrivain. L’approche permet également de souligner la rupture socio-professionnelle qui a lieu après la Première Guerre, entre la génération symboliste et les entrants en littérature, qui renouvellent esthétiques et thématiques. Le livre dresse enfin un panorama de la vie littéraire de l’époque, en situant les grands parmi les minores et en interrogeant ce que retient l’histoire littéraire. Mais au-delà du cas belge, l’ouvrage propose une réflexion sur la construction d’une étude quantitative socio-historique de la littérature, sur ses enjeux et sur ses modes opératoires. Comment définir un corpus ? Comment choisir et construire des variables descriptives ? Comment interpréter des résultats graphiques ? Cette étude en acte offre des solutions pragmatiques sans ignorer les questionnements épistémologiques qui sous-tendent ce type d’approche.

Björn-Olav DOZO est chargé de recherches du F.R.S.-F.N.R.S. à l’Université de Liège. Après un séjour postdoctoral au Québec, à l’Université de Montréal et à l’Université de Sherbrooke, il étudie à présent les prix et les animateurs de la vie littéraire. Co-fondateur et co-directeur (2006-2011) de COnTEXTES. Revue de sociologie de la littérature, il s’est spécialisé dans les digital humanities. En 2010, il a publié La vie littéraire à la toise aux éditions Le Cri (Bruxelles).

-

par COLLECTIF

Numéro 2 : La sémiotique, entre autres Puisqu’elle prend pour objet les processus de signification, sans exclusive quant à leurs supports, leurs fonctions ou leurs circulations, la sémiotique est forcément une discipline transversale. Sa force de proposition sur le plan théorique tient précisément à ce qu’elle se nourrit des avancées de tous les secteurs de la recherche, tant en sciences humaines qu’en sciences exactes ou de la nature, pour les féconder en retour. C’est cette position dialogale que le présent dossier souhaite éclairer, en situant la sémiotique face aux principales disciplines qui l’utilisent aujourd’hui (ou l’ont utilisée hier) comme outil conceptuel ou méthodologique et qui en retour en interrogent et réorientent le projet de connaissance. Venus des sciences cognitives ou de l’histoire de l’art, des mathématiques, de la biologie, des sciences sociales ou de la théorie des médias, neuf chercheurs non sémioticiens et d’excellence internationale traiteront donc de la place actuelle de la sémiotique dans leurs disciplines respectives. Ces outputs du projet sémiotique, chaque article en mesure les apports bénéfiques comme les aspects plus critiqués ou critiquables, avec l’objectif de saisir ce qui fait de la sémiotique l’un des principaux axes transdisciplinaires dans le champ souvent trop cadastré de la recherche scientifique.

Issue 2 : Semiotics, among others Since its object is the process of signification, making no distinction between the different supports, their functions or their forms of circulation, semiotics is necessarily a transversal subject. Its theoretical force is precisely due to the contributions brought by the research on various areas, both in humanities and in science, which in turn are nourished by the theoretical advances offered by semiotics. This dossier aims to bring light to this dialog insofar as it situates semiotics in relation to the main disciplines that make use of its theoretical framework (today and in the past) as a conceptual tool or method, but also question and redirect its research project. Coming from cognitive sciences or art history, mathematics, biology, social sciences, or media theories, nine researchers, non-semioticians, of international excellence, will address the question of the place of semiotics in their respective fields. As outputs of the semiotic project, each article assesses the contributions as well as the most criticized (or questionable) aspects, with the purpose of understanding what makes semiotics one of the main trans-disciplinary axis in the often segmented field of scientific research.

Table des matières

Dossier

1. Philosophie - Jean-François Bordron, Le discours spéculatif 2. Sciences Cognitives - Per Aage Brandt, What Is Cognitive Semiotics ? A New Paradigm in the Study of Meaning - Jean Petitot, The Morphodynamical Turn of Cognitive Linguistics 3. Esthétique et Théorie de l'Art - Pierluigi Basso Fossali, Actualités esthétiques, questions sémiotiques. Quelques controverses autour du domaine de l’art - Georges Roque, Sémiotique visuelle et histoire de l’art. Témoignage 4. Théorie des Médias - François Jost, Pour une séméiologie des médias 5. Cultural Studies - Jan Baetens, Mon Grand Tour en sémiotique. La sémiotique vue depuis les cultural studies 6. Sciences Sociales - Alain Eraly, Quelle sémiotique pour quelle théorie sociale ? 7. Sciences de la Vie - Denis Bertrand et Bruno Canque, Sémiotique et biologie. Le « vivant » sur l’horizon du langage

Varia Claude Zilberberg, Des modes sémiotiques aux valeurs Jean Fisette, Pour une pensée du signe photographique. La question de l’objet de l’image Francis Édeline et Jean-Marie Klinkenberg (Groupe μ), Pourquoi y a-t-il du sens plutôt que rien ? Abrégé de sémiogénétique Interview–Overview Göran Sonesson, Semiotics Inside-Out and/or Outside-In. How to Understand Everything and (with Luck) Influence People

-

par Jean-Marie LE TENSORER, Reto JAGHER & Marcel OTTE (eds.) Table of content The Core-and-Flake Industry of Bizat Ruhama, Israel: Assessing Early Pleistocene Cultural Affinities | Yossi Zaidner New Acheulian Locality North of Gesher Benot Ya´aqov – Contribution to the Study of the Levantine Acheulian | Gonen Sharon The Lower Palaeolithic in Syria | Sultan Muhesen & Reto Jagher Innovative human behavior between Acheulian and Mousterian: A view from Qesem Cave, Israel | Ran Barkai & Avi Gopher The Mugharan Tradition Reconsidered | Avraham Ronen, Izak Gisis & Ivan Tchernov Recent progress in Lower and Middle Palaeolithic research at Dederiyeh cave, northwest Syria | Yoshihiro Nishiaki, Yosef Kanjo, Sultan Muhesen & Takeru Akazawa Le Yabroudien en Syrie : état de la question et enjeux de la recherche | Amjad Al Qadi The contribution of Hayonim cave assemblages to the understanding of the so-called Early Levantine Mousterian | Liliane Meignen Capturing a Moment: Identifying Short-lived Activity Locations in Amud Cave, Israel | Erella Hovers, Ariel Malinsky-Buller, Mae Goder-Goldberger & Ravid Ektshtain Late Levantine Mousterian Spatial Patterns at Landscape and Intrasite Scales in Southern Jordan | Donald O. Henry Levallois points production from eastern Yemen and some comparisons with assemblages from East-Africa, Europe and the Levant | Rémy Crassard & Céline Thiébaut Development of a geospatial database with WebGIS functions for the Paleolithic of the Iranian Plateau | Saman Heydari, Elham Ghasidian, Michael Märker & Nicholas J. Conard The Late Middle Palaeolithic and Early Upper Palaeolithic of the northeastern and eastern edges of the Great Mediterranean (south of Eastern Europe and Levant): any archaeological similarities ? | Yuri E. Demidenko The Archaeology of an Illusion: The Middle-Upper Paleolithic Transition in the Levant | John J. Shea La transition du Moustérien à L’Aurignacien au Zagros | Marcel Otte & Janusz Kozlowski El Kowm, a key area for the Palaeolithic of the Levant in Central Syria | Reto Jagher & Jean-Marie Le Tensorer Nadaouiyeh Aïn Askar – Acheulean variability in the Central Syrian Desert | Reto Jagher The faunal remains from Nadaouiyeh Aïn Askar (Syria). Preliminary indications of animal acquisition in an Acheulean site | Nicole Reynaud Savioz Hummal: a very long Paleolithic sequence in the steppe of central Syria – considerations on Lower Paleolithic and the beginning of Middle Paleolithic | Jean-Marie Le Tensorer, Vera von Falkenstein, Hélène Le Tensorer & Sultan Muhesen Chronometric age estimates for the site of Hummal (El Kowm, Syria) | Daniel Richter, Thomas C. Hauck, Dorota Wojtczak, Jean-Marie Le Tensorer & Sultan Muhesen A Yabroudian Equid skull and upper cheek teeth from the site of Hummal (El Kowm, Syria) | Hani El Suede The Lower Palaeolithic assemblage of Hummal | Fabio Wegmüller A three-dimensional model of the Palaeolithic site of Hummal (Central Syria) | Daniel Schuhmann Hummal (Central Syria) and its Eponymous Industry | Dorota Wojtczak The Mousterian sequence of Hummal and its tentative placement in the Levantine Middle Palaeolithic | Thomas C. Hauck

-

par Michel TOUSSAINT, Kévin DI MODICA & Stéphane PIRSON (dirs) Table des matières Avant-propos | Michel Toussaint Première partie : Marguerite Ulrix-Closset, biographie et hommages Marguerite Ulrix-Closset, vie et oeuvre d’une préhistorienne liégeoise | Michel Toussaint et Kévin Di Modica Marguerite, la mèche au vent | Marcel Otte Lettre de reconnaissance d’un fouilleur à Madame Marguerite Ulrix-Closset | Onhan Tunca Mooie en dankbare herinneringen aan Marguerite Ulrix-Closset | Pierre M. Vermeersch Mine de rien ! Un exemple de filiation académique en archéologie | André Gob Marguerite Ulrix-Closset et les « Chercheurs de laWallonie », un demi-siècle de symbiose | Jules Haeck et Michel Toussaint Marguerite au « Musee de la Prehistoire en Wallonie » | Fernand Collin Marguerite Ulrix-Closset et le Rubané en Belgique | Anne Hauzeur L’enseignement de la Technique des fouilles a l’Université de Liège | Pierre Noiret Deux représentations de la grotte de Spy par le peintre Paul Delvaux | Gaetane Warzée Aspects lithiques des Moustériens en Belgique. Hommage à Madame Marguerite Ulrix- Closset | Marcel Otte Deuxième partie : Le Paléolithique moyen en Belgique, quatre décennies après la thèse de Marguerite Ulrix-Closset La documentation du Paléolithique moyen en Belgique aujourd’hui, état de la question | Kévin Di Modica Position chronostratigraphique des productions lithiques du Paléolithique ancien en Belgique : un état de la question | Stéphane Pirson et Kévin Di Modica Les Néandertaliens du Bassin mosan belge : bilan 2006-2011 | Michel Toussaint, Patrick Semal et Stéphane Pirson The Early Middle Palaeolithic of Belgium | Ann Van Baelen et Caroline Ryssaert Variabilité des systèmes d’acquisition et de production lithique en réponse à une mosaïque d’environnements contrastes dans le Paléolithique moyen de Belgique | Kévin Di Modica Regards sur le Paléolithique moyen de France septentrionale et de Belgique | Jean-Luc Locht et Pascal Depaepe Les productions bifaciales du Paléolithique moyen sur le territoire belge. Présentation d’industries entre deux mondes | Karen Ruebens et Kévin Di Modica Les pointes foliacées et les changements techniques autour de la transition du Paléolithique moyen au supérieur dans le Nord-Ouest de l’Europe | Damien Flas Tool Use and Hafting in theWestern European Middle Palaeolithic | Veerle Rots Troisième partie : Présentation des principaux sites paléolithiques fouillés depuis 1975 Le Paléolithique ancien de La Belle-Roche (Sprimont, province de Liège) | Jean-Marie Cordy Le Trou de l’Abîme à Couvin | Pierre Cattelain, Damien Flas, Rebecca Miller, Marcel Otte, Stéphane Pirson et Michel Toussaint La grotte de Spy (Jemeppe-sur-Sambre ; prov. Namur) | Patrick Semal, Cécile Jungels, Kévin Di Modica, Damien Flas, Anne Hauzeur, Michel Toussaint, Stéphane Pirson, Gennady Khlopachev, Damien Pesesse, Elise Tartar, Isabelle Crèvecoeur, Hélène Rougier et Bruno Maureille La grotte Scladina : bilan 1971-2011 | Dominique Bonjean, Kévin Di Modica, Grégory Abrams, Stéphane Pirson et Marcel Otte Le Trou Al’Wesse : du Moustérien au Néolithique dans la vallee du Hoyoux | Rebecca Miller, Fernand Collin, Marcel Otte et John Stewart Les occupations moustériennes de la grotte Walou (Trooz) | Christelle Draily A Middle Palaeolithic site with small bifaces at Oosthoven−Heieinde (Northern Belgium) | Karen Ruebens et Philip Van Peer Le gisement paléolithique de la Sablière Gritten à Rocourt (province de Liège) | Paul Haesaerts, Kevin Di Modica et Stéphane Pirson Le gisement paléolithique de Remicourt−En Bia Flo I | Dominique Bosquet, Paul Haesaerts, Freddy Damblon, Paula Jardon Giner et Caroline Ryssaert Les sites du Mont Saint-Martin (Liège) | Pierre van der Sloot, Paul Haesaerts et Stéphane Pirson A diachronic perspective on the Palaeolithic occupations at Kesselt−Op de Schans | Ann Van Baelen, Jeanne-Marie Vroomans et Philip Van Peer The Middle Palaeolithic Open-air Sites at Veldwezelt−Hezerwater | Patrick M.M.A. Bringmans Le Paléolithique moyen en Belgique, essai de synthèse | Kévin Di Modica, Stéphane Pirson et Michel Toussaint

-

par Elena MAN-ESTIER Table des matières Introduction Présentation générale de l’étude Ours vu et ours perçu : les clés d’identification Réalisme de la représentation Contexte de la représentation Conclusion Bibliographie Annexes Planches hors texte CD-ROM reprenant le catalogue

-

From Late Middle Paleolithic and Early Upper Paleolithic to Epi-Paleolithic in Crimea. [The Paleolithic of Crimea, IV] par Yuri E. DEMIDENKO, Marcel OTTE & Pierre NOIRET (dirs) Table of content Préface | Foreword | Marcel Otte The history of investigations at Siuren I and different interpretations of the site’s archaeological context | Yuri E. Demidenko Siuren I: excavation strategies and methodologies | Alexandre I. Yevtushenko† Siuren I: Stratigraphic and Archaeological Sequences for the 1990s Excavations | Alexandre I. Yevtushenko† Radiocarbon Dates for the Siuren I sequence | Yuri E. Demidenko & Pierre Noiret Zooarchaeological analysis of the faunal assemblages from Siuren I, Crimea (Ukraine) | Jessica Massé & Marylène Patou-Mathis Small Mammals from Paleolithic Site Siuren I | Anastasia K. Markova Snail Fauna Data from Siuren I | Constantine Mikhailesku The Worked Bone Artifacts from the Siuren I Rock-Shelter (Crimea): the 1990s Excavation | Natalia B. Akhmetgaleeva The Classification and Attribute Analysis System Applied to the Siuren I Lithic Assemblages | Yuri E. Demidenko Unit H: Lithic Artifacts | Yuri E. Demidenko & Victor P. Chabai Unit G: Lithic Artifacts | Yuri E. Demidenko & Victor P. Chabai Unit F: Lithic Artifacts | Yuri E. Demidenko & Victor P. Chabai Unit E-A: Lithic Artifacts | Yuri E. Demidenko Inter-Unit and Inter-Level Comparisons of Assemblages from the 1990s Units H, G and F | Yuri E. Demidenko Comparisons between the Siuren I Assemblages from the 1920s Lower and Middle Layers and the 1990s Units G and F | Yuri E. Demidenko Interpretation of the Middle Paleolithic Component in the Early Aurignacian Units H and G and the 1920s Lower Layer | Yuri E. Demidenko The Problem of Industrial Attribution of Artifacts from the Upper Cultural Bearing Deposits at Siuren I: 1920s Excavations Upper Layer and 1990s Excavations Units E-A | Yuri E. Demidenko The Siuren-I Aurignacian of Krems-Dufour Type Industries in the Context of the European Aurignacian | Yuri E. Demidenko & Pierre Noiret Small Laminar Blanks at Siuren I Rockshelter: Technological & Comparative Approach | Nicolas Zwyns The Siuren I Archaeological Industrial Sequence seen Through the Site’s Human Occupation Events | Yuri E. Demidenko Looking East | Marcel Otte Concluding Considerations | Yuri E. Demidenko Perspectives | Marcel Otte & Pierre Noiret References

-

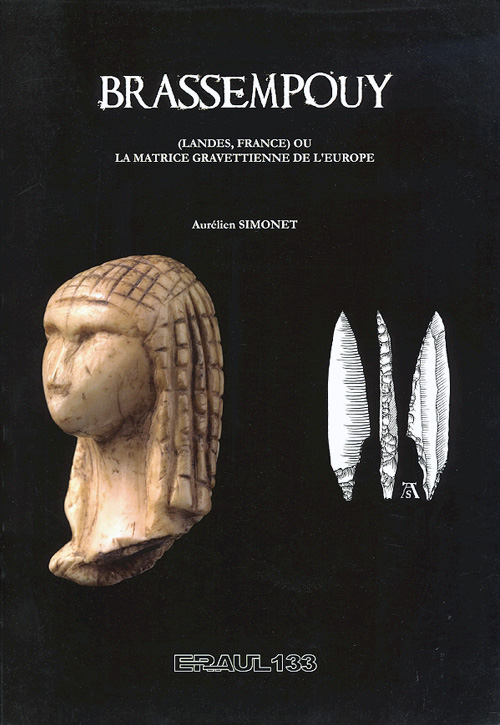

par Aurélien SIMONET Table des matières Remerciements. Introduction. I. Présentation du site de Brassempouy (Landes, France) : une caverne modeste pour la Joconde de la Préhistoire. Avant-propos. Localisation. Aperçu géologique et topographique. Aperçu historiographique. Orientation de l’étude. II. Les fouilles du XIXe siècle (1880-1881 ; 1891-1897) et la découverte des statuettes féminines. Descriptions stratigraphiques : une séquence quasi-complète du Paléolithique supérieur dans l’Avenue, la grotte du Pape et la Grande Galerie. Les fouilles Dubalen (1880-1881). Les fouilles De Laporterie et Dufour (1890-1892). Les fouilles de l’AFAS (19 septembre 1892). Les fouilles Piette et De Laporterie (1894-1895). Les fouilles Piette et De Laporterie (1896-1897). Synthèse. III. Le chantier I : une zone de rejet en avant de la grotte du Pape. Descriptions stratigraphiques. Présentation de l’assemblage lithique de la couche D du chantier I. Une variété d’armatures lithiques. Des modalités opératoires rapides et unifiées. Une utilisation de matières premières locales. Le chantier I : une zone de rejet d’atelier de taille du silex ? IV. Le secteur GG2 au fond de la grotte du Pape : un dépôt intentionnel d’armes gravettiennes sacrifiées ? Un témoin de la stratigraphie originelle au fond de la grotte du Pape. Présentation du corpus d’étude. L’industrie lithique. L’industrie osseuse. Les données spatiales et taphonomiques. Vers une attribution gravettienne. Réflexion sur la mise en place des dépôts dans le secteur GG2. Un dépôt intentionnel d’armes sacrifiées ? Une conjonction d’éléments particuliers. Un sanctuaire à Brassempouy ? V. Armes et Vénus : vers une paléo-sociologie des gravettiens de Brassempouy. Une seule tradition gravettienne ? Un espace compartimenté : l’exemple-type du campement gravettien à Vénus d’Europe occidentale. Une cohérence régionale à l’échelle pyrénéenne. Une cohérence nationale à l’échelle française. Une trame eurasiatique. VI. De la technologie à l’idéologie. Introduction : l’idéologie comme objectif anthropologique. Un socle conceptuel restreint : l’idéologie trifonctionnelle indo-européenne de G. Dumézil et la bipolarité sexuelle paléolithique de A. Leroi-Gourhan. À la recherche de l’idéologie gravettienne. Sanctuaires armés : de Brassempouy à Lascaux. Conclusion. Epilogue : la métamorphose de Vénus. Bibliographie.

-

suivi de Note sur la structure des paradigmes et de Sur la dualité de la poétique

par Claude ZILBERBERG

Présentation de l'ouvrage

Cet ouvrage est le point d’aboutissement d’une pensée qui, depuis une vingtaine d’années, interroge et travaille l’épistémologie structurale au nom du graduel, du continu, du dynamique, de l’affectif. Il s’agit d’un « structuralisme tensif », qui donne toute sa place à l’ « événement ».

Le présent ouvrage vise à construire, de manière systématique, un véritable édifice théorique actualisé, des fondements jusqu’au dialogue avec des auteurs classiques de la poétique et de la réflexion sur les formes symboliques, tels que Cassirer ou Wölfflin, Hjelmslev ou Mauss, Baudelaire ou Valéry. Un glossaire final permettra au lecteur de s’emparer davantage de cette théorie foisonnante et d’une grande cohérence.

Notice de l’auteur

Claude Zilberberg, né 1938, est l’un des théoriciens essentiels de la sémiotique structurale d’A. J. Greimas, qu’il a renouvelée en imposant ce qu’on appelle aujourd’hui la « sémiotique tensive ». Parmi ses ouvrages : Essai sur les modalités tensives (Hadès-Benjamins, 1981), Raison et poétique du sens (PUF, 1988), Tension et signification (avec J. Fontanille, Mardaga, 1998), Éléments de grammaire tensive (PULIM, 2006), Des formes de vie aux valeurs (PUF, "Formes sémiotiques", 2011).

-

Controverses et propositions

par Claude CALAME et Bruce LINCOLN

Présentation du volume

Comparer les comparables ? Comparer les comparatismes ? Pourquoi et comment comparer ? La première interrogation a été formulée par Emmanuel Lévinas dans le questionnement sur les relations avec autrui; elle a été transférée récemment dans le domaine de l’anthropologie culturelle, et plus particulièrement dans celui de l’histoire des religions. Les doutes entretenus par les grandes entreprises comparatistes, de J.G. Frazer à Cl. Lévi-Strauss en passant par M. Eliade ou G. Dumézil, ont suscité la seconde, plus récemment encore. Quant à la troisième elle est l’objet, pour les religions antiques, des contributions réunies dans le présent volume, dans des tentatives devenues désormais plus modestes et plus expérimentales. En effet, pour l’Antiquité, les principes de l’analyse structurale dans l’anthropologie culturelle et sociale des années 1960 ont conduit soit au paradigme indo-européen des trois fonctions, soit à un renouveau du paradigme sémitique : approche moins diachronique que synchronique dans le premier cas ; fréquente perspective historique de dérivation dans le second. Déconstructionisme et relativisme postmoderniste ont contribué à déstabiliser la belle assurance des oppositions et schémas structuraux. Ils ont montré les risques d’un universalisme et d’un essentialisme naturalisant. Désormais, la démarche comparative est revenue à des pratiques moins ambitieuses, soit sur le mode du questionnement et de l’expérimentation autour d’un problème, soit sur le mode de la comparaison différentielle à la recherche de spécificités définies par contraste, soit encore sur le mode dialogique et réflexif qui est aussi devenu celui de l’anthropologie culturelle et sociale. À l’exemple des phénomènes que nous plaçons sous l’étiquette de la religion, comment réhabiliter une démarche comparative à la fois rigoureuse et critique ? Questionnements donc, à partir d’exemples précis, sur les modèles d’intelligibilité dont nous nous inspirons, dans la dialectique parfois conflictuelle entre catégories « émiques » et catégories « étiques », pour refonder une analyse comparative productive, en histoire des religions en particulier et en sciences humaines en général.

Table des matières

Claude Calame et Bruce Lincoln, Les approches comparatives en histoire des religions antiques : controverses récurrentes et propositions nouvelles

Maurizio Bettini, Vertumnus ou les aphormaí de l’anthropologue classique : approches comparatives et religion romaine

Claude Calame, Comparatisme en histoire anthropologique des religions et regard transversal : le triangle comparatif

Marcel Detienne, Entrer en religion et comparer

Page duBois, Thirty-six Views of Mytilene: Comparative Approaches to Ancient Lesbos

David Frankfurter, Comparison and the Study of Religions of Late Antiquity

Bruce Lincoln, Theses on Comparison

John Scheid, L’oubli du comparatisme dans certaines approches récentes des religions antiques

Notice des éditeurs

Claude CALAME, anthropologue et historien de l’Antiquité, spécialiste des poétiques grecques, est directeur d’études à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales à Paris où il est membre du Centre AnHiMA (Anthropologie et Histoire des Mondes Anciens) et du CRAL (Centre de Recherche sur Arts et la Littérature).

Bruce LINCOLN, spécialiste en histoire comparée des religions antiques, est Caroline E. Haskell Professor of the History of Religions à la Divinity School de l’Université de Chicago où il est associé aux Départements d’Anthropologie et de Classics, et membre du Center for Middle Eastern Studies and Committee on Medieval Studies.

-

par C. LETAWE, E. MOURATIDOU, V. STIENON (éds) Présentation de la revue

Methis est la revue du groupe Intersection. Elle se donne un double objectif : la discussion, dans un cadre interdisciplinaire, des recherches en cours des doctorants et jeunes docteurs en Philosophie et lettres et en Sciences humaines et sociales de l’Université de Liège et la constitution d'un lieu de publication ouvert pour des dossiers portant sur des thématiques interdisciplinaires. Un tel cadre interdisciplinaire exige, afin d’assurer un échange scientifique rigoureux, que les questions de méthode soient clairement posées et soumises à la perspicacité des regards croisés entre les différentes disciplines.

Table des matières MethIS 3 S. Badir & E. Mouratidou, Introduction Y. Jeanneret, Le statut des savoirs ordinaires dans l’analyse des pratiques de communication L. Demoulin, Vers une typologie de la réflexivité A. Taormina, Autofiction et métafiction dans la littérature hispanique contemporaine. À la vitesse de la lumière de Javier Cercas A.-L. Hick, Poèmes d’intérieur : quelle(s) réflexivité(s) ? E. Mouratidou, Making of, coulisses, backstage et réflexivité latente. Entre mythe et transparence V. Miraglia, Peut-on parler de réflexivité du dispositif cinématographique ? L. Robert, Autoréférence et (non-)réflexivité, ou comment Georges Fourest n’a pas écrit l’un de ses livres D. Saint-Amand & V. Stiénon, Parodie de la science et réflexivité. La physiologie et le dictionnaire dans le champ littéraire du xixe siècle P.-L. Colon, Être à l’écoute de son écoute: nuisances sonores et réflexivité (note de recherche) J. Van Beveren, Pourquoi et pour quoi l’enseignant devrait-il pouvoir faire montre de réflexivité ? T. Bolmain, Postérités politiques du jugement réfléchissant esthétique. Kant, d’Arendt à Rancière -

par COLLECTIF Jean-Louis DUMORTIER, Éditorial. Rites et risques de la communication dans l’ouvre simenonienne Christine SERVAIS, L’échec de la communication et les potentialités narratives Michel LEMOINE, Les premières interviews de Simenon au début des années 1930 Bill ALDER, Rites et risques de la communication dans la série Maigret. Les conduites communicationnelles du commissaire Dominique MEYER-BOLZINGER, Les face à face du commissaire Maigret : rites et risques de l’enquête Christine GAUDRY-HUDSON, Le commissaire Maigret : un disciple de Carl Rogers ? Paul MERCIER, Mise en échec des rites d’interaction dans deux confessions non abouties de Maigret Laurent FOURCAUT, Le Relais d’Alsace ou l’échec d’une transgression à rebours Laurent DEMOULIN, Quartier nègre : nouveau monde et nouveau code Jean-Louis DUMORTIER, Mauvais contact. Étude de la scène inaugurale d’Un Nouveau dans la ville Bernard ALAVOINE, Le Petit Saint et la difficulté de communiquer Jean-Paul FERRAND, Expression et excommunication dans les écrits de Georges Simenon Jean-Baptiste BARONIAN, Portrait d’un romancier au dictaphone

-

par G. CORMANN & C. LETAWE (éds) Présentation de la revue

Methis est la revue du groupe Intersection. Elle se donne un double objectif : la discussion, dans un cadre interdisciplinaire, des recherches en cours des doctorants et jeunes docteurs en Philosophie et lettres et en Sciences humaines et sociales de l’Université de Liège et la constitution d'un lieu de publication ouvert pour des dossiers portant sur des thématiques interdisciplinaires. Un tel cadre interdisciplinaire exige, afin d’assurer un échange scientifique rigoureux, que les questions de méthode soient clairement posées et soumises à la perspicacité des regards croisés entre les différentes disciplines.

Table des matières MethIS 4 Grégory Cormann & Céline Letawe, L’exemple dans la théorie. Regards croisés sur des pratiques de recherche en sciences humaines Sémir Badir, Sémiotique de l’exemple Julien Pieron, Rôle et statut de l’exemple dans l’apprentissage selon Kant Delphine Dori, De l’art médiumnique à l’art brut : l’exemple d’Augustin Lesage Julien Van Beveren, (Pré)textes : perspective didactique sur le dépeçage des textes littéraires à des fins d’exemplification Valérie Stiénon, Le laboratoire du poéticien. Formes et fonctions de l’exemple dans Palimpsestes Tanguy Habrand & Elise Vandeninden, Tel exemple plutôt qu’un autre. Usages de l’illustration de la pratique au discours scientifique Jan Baetens, L’exemple, un mal nécessaire -

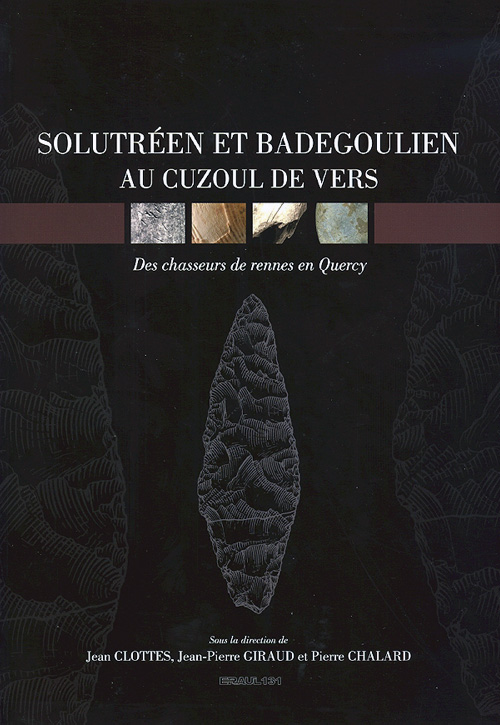

Stock épuiséDes chasseurs de rennes en Quercy par Jean CLOTTES, Jean-Pierre GIRAUD & Pierre CHALARD (dir.) Table des matières

Préface | Jacques Jaubert, Michel Barbaza & Michel Vaginay Avant-propos | Jean Clottes, Jean-Pierre Giraud & Pierre Chalard Historique des recherches : la découverte, la fouille et l’étude | Jean Clottes & Jean-Pierre Giraud Le cadre naturel | Guy Astruc & Laurent Bruxelles Lithostratigraphie, dynamique sédimentaire et implications | Bertrand Kervazo & Stéphane Konik Les micromammifères | Emmanuel Desclaux Le cadre chronologique : datations 14C | Christine Oberlin & Hélène Valladas Les industries lithiques du Solutréen Pierre Chalard, André Morala & Alain Turq, Pétroarchéologie du silex Christian Servelle, Les autres roches Caroline Renard, L’organisation des productions en silex, implications techno-économiques Les industries lithiques du Badegoulien Pierre Chalard, André Morala & Alain Turq, Pétroarchéologie du silex Christian Servelle, Les autres roches Jean Clottes, Carole Fritz, Jean-Pierre Giraud & Christian Servelle, Les galets portant des traces d’utilisation Sylvain Ducasse & Laure-Amélie Lelouvier, Techno-économie des équipements en silex, une première approche diachronique L’art mobilier : le galet gravé badegoulien | Jean Clottes, Carole Fritz, Jean-Pierre Giraud, Christian Servelle Les colorants | Marie-Pierre Pomiès & Colette Vignaud Archéozoologie | Jean-Christophe Castel Analyse cémentochronologique | Hélène Martin & Olivier Le Gall, avec la collaboration de Bernard Martin Premier regard sur la matière dure animale ouvragée | Yanik Le Guillou Les coquillages | Yvette Taborin Le travail du bois de renne dans les couches badegouliennes | Jean-Marc Pétillon & Aline Averbouh Les vestiges humains : deux exemples de traitement du cadavre | Dominique Henri-Gambier & Sébastien Villotte Structures d’habitat et organisation de l’espace | Nathalie Fourment & Jean-Pierre Giraud De 20 000 à 18 000 BP en Quercy : Apports de la séquence du Cuzoul de Vers à la compréhension de l’évolution des comportements socio-économiques entre Solutréen et Badegoulien | Sylvain Ducasse & Caroline Renard

avec la collaboration de Guy Astruc, Aline Averbouh, Laurent Bruxelles, Jean-Christophe Castel, Pierre Chalard, Jean Clottes, Emmanuel Desclaux, Nathalie Fourment, Carole Fritz, Jean-Pierre Giraud, Dominique Henri-Gambier, Bertrand Kervazo, Stéphane Konik, Olivier Le Gall, Yanik Le Guillou, Laure-Amélie Lelouvier, Bertrand Martin, Hélène Martin, André Morala, Christine Oberlin, Jean-Marc Pétillon, Marie-Pierre Pomiès, Christian Servelle, Yvette Taborin, Alain Turq, Hélène Valladas, Colette Vignaud, Sébastien Villotte

Bibliographie