-

Sous la direction de Patrick ROY, Christian ORANGE, Marie-Noëlle HINDRYCKX Depuis plusieurs décennies, les recherches participatives occupent une place importante dans différents domaines de connaissance, en particulier dans les sciences de l’éducation où elles se déclinent en une très grande diversité d’approches : recherche collaborative, recherche-action, Lesson study, ingénierie didactique coopérative, etc. Les spécificités liées à leurs paradigmes de référence, leurs finalités, leurs modalités opératoires, leurs savoirs, ainsi qu’aux postures et rôles auxquels doivent s’acquitter les acteur·rices lors de leur mise en œuvre, font en sorte qu’elles présentent un caractère hétérogène et polysémique. Si l’importance des recherches participatives pour la coconstruction des connaissances et le développement des compétences professionnelles des acteur·rices fait consensus dans la communauté scientifique, il n’en demeure pas moins que se pose le problème de leurs apports à l’ensemble d’un système éducatif. En particulier, il nous semble nécessaire, au-delà des connaissances et compétences professionnelles qu’elles permettent de développer, de s’interroger sur les savoirs — partageables au-delà du groupe qui les a produits et pouvant donner lieu à des analyses critiques secondaires — que peuvent produire ces recherches. Ce numéro thématique est le fruit d’une réflexion collective issue d’un symposium qui s’est tenu dans le cadre des Rencontres du Réseau international francophone de Recherche en Éducation et Formation (REF) à l’ Université Toulouse Jean-Jaurès, du 8 au 11 juillet 2019. Ce symposium, qui avait pour but d’identifier les conditions pour qu’une recherche collaborative dépasse les seuls enjeux de la formation et de la production du savoir scientifique, s’inscrivait dans la continuité de symposiums antérieurs, depuis 2011, sur les relations entre recherches, pratiques et développement professionnel des enseignant·es de sciences et de mathématiques.

-

Plan détaillé par WATHELET, Melchior Masters en Droit (à finalités spécialisées) Étudiants Erasmus

-

Jurisprudence par WATHELET, Melchior Masters en Droit (à finalités spécialisées) Étudiants Erasmus

-

par KOHL, Benoît BLOC 3 du grade de Bachelier en Droit BLOC 1 du grade de Master en Droit BLOC 2 du grade de Master en Droit (à finalité spécialisée en Gestion), Sciences de Gestion (à finalité spécialisée en Droit)

-

Du dissensus en poésie moderne et contemporaine Lénaïg Cariou et Stéphane Cunescu (dirs) en hommage à Martine Créac’h

Ce volume se propose d’interroger la propension de la poésie à se dresser contre elle-même. De l’émergence de la modernité poétique jusqu’à l’extrême contemporain, la dynamique du contre s’insinue dans un grand nombre de discours réflexifs et de pratiques, appelant sans cesse la poésie à reconfigurer ses formes et ses frontières. Les articles ici rassemblés illustrent la variété des stratégies et des dispositifs employés par les poètes pour réitérer, transformer ou dépasser la « haine de la poésie » énoncée par Bataille, et qu’ont repris à leur compte nombre de poètes — qu’elle soit « haine » du lyrisme ou de la « niaiserie poétique », refus institutionnels et génériques, ou affrontements idéologiques. Autant de manières de mettre en évidence la façon dont la poésie résiste et se redéfinit au contact de ces questionnements, qu’ils soient esthétiques, politiques, ou philosophiques.

Plutôt que d’analyser l’histoire de la poésie des dernières décennies comme une progression, ou une évolution, allant de la poésie, à la « post-poésie » en passant par la re- ou néopoésie, d’un avant fantasmé à un après nécessairement artificiel, cette somme propose la notion de dissensus comme prisme d’analyse des phénomènes d’invention, d’opposition, de co-création et de dispersion en poésie ces dernières décennies. Si cette réflexion s’ancre dans un contexte francophone, il s’agit pourtant d’élargir ici « la-question-dela-poésie » à un corpus comparatiste, qui la décentre et la complète.

Avec des textes de : Milena Arsich, Pierre Bayard, Vincent Broqua, Lénaïg Cariou, Stéphane Cunescu, Jacques Demarcq, Nassif Farhat, Adel Habbassi, Pauline Hachette, Antoine Hummel, Laure Gauthier, Anne Gourio, Pamela Krause, Lisette Lombé, Solène Méhat, Michèle Métail, Philip Mills, Coral Nieto-Garcia, Stéphane Nowak, Anne-Christine Royère, Lionel Ruffel, Mireille Séguy, Nicolas Servissolle, Pierre Vinclair.

Lénaïg CARIOU (Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis – Paris Cité) est chercheuse, traductrice et poète. Elle prépare une thèse sur le travail du poète Emmanuel Hocquard et de la maison d’édition Orange Export Ltd.

Stéphane CUNESCU (Université de Liège – Paris 8) est chercheur et éditeur. Il prépare une thèse sur les formes poétiques et les pratiques contemporaines dans l’oeuvre de Franck Venaille.

-

sous la direction de Stéphane CUNESCU Contre la poésie, les formes Stéphane Cunescu | Contre la poésie, les formes Émilie Violette-Pons | Poétique d’une langue crucifiée : Jacques Dupin Stéphane Cunescu | Projeter le vers avec la prose : les rythmes contraires de Jude Stéfan Margaux Coquelle-Roëhm | Contre « la » poésie : du côté des formes (Jacques Roubaud, Frédéric Forte) Nicolas Servissolle | James Sacré ou le geste contre la forme Marc Dominicy | Les Saisons de François Jacqmin. Des Poèmes en prose qui ne sont pas de la prose Quentin Cauchin | (Dé)plier la poésie. Hybrides, prosaïques, fantomatiques. Survenances poétiques dans quelques textes Nathalie Quintane Magdalena Kogut | Vivent les fautes ! Marginalité poétique et débordements formels dans Quant à je (kantaje) de Katalin Molnár Letizia Lupino | Bernard Noël, contraintes, formes et expérimentations Stéphane Lambion | Parole, personne : du vers au corps Jan Baetens | Pourquoi la poésie ? Parole aux poètes Refaire la poésie ? | Entretien de Jan Baetens avec Vincent Broqua Alain Chevrier | Les contraintes poétiques : ma forme de liberté Daniel Bilous | Nouvelles Tranches de savoir Varia Jan Baetens | Une écriture à « débrouiller » : Nul désordre d’Henri Thomas Jan Baetens | L’enjambement, encore et toujours L’exemple de Jaroslav Seifert

-

par Pierre KOEMOTH 1. Jean WINAND, Le voyage d'Ounamon. Index verborum, concordance, relevés grammaticaux, 1987. 2. Jean WINAND, Études de néo-égyptien, 1. La morphologie verbale, 1992. 3. Pierre KOEMOTH, Osiris et les arbres. Contribution à l'étude des arbres sacrés de l'Égypte ancienne, 1994. 4. Juan Carlos MORENA GARCIA, Études sur l'administration, le pouvoir et l'idéologie en Égypte, de l'Ancien au Moyen Empire, 1997. 5. Dimitri LABOURY, La statuaire de Thoutmosis III. Essai d'interprétation d'un portrait royal dans son contexte historique, 1998. 6. Michel MALAISE & Jean WINAND, Grammaire raisonnée de l'égyptien classique, 1999. 7. Laurent BRICAULT, Isis, Dame des flots, 2006.

-

Une illustration des interactions entre le droit fiscal et le droit des personnes morales Sabine GARROY Préface de Marc Bourgeois Postface de Nicolas Thirion Comment les revenus des entreprises sociales sont-ils traités par le droit fiscal belge ? Tel est l’objet principal du présent ouvrage. Les entreprises sociales ont ceci de particulier qu’elles se livrent à une activité économique tout en poursuivant une finalité sociale et en mettant en œuvre une gouvernance inclusive. À suivre certaines instances internationales (Union européenne et Organisation de coopération et de développement économiques), favorables au développement et à la pérennité de ces entreprises, ces dernières ne devraient pas être taxées comme les autres entreprises, dans la mesure où une telle charge fiscale pourrait, à long terme, menacer leur viabilité. Suivant ce postulat, pour favoriser l’expansion de l’entrepreneuriat social, le régime de fiscalisation des revenus devrait assurer à l’ensemble des entreprises sociales une charge fiscale moindre par comparaison avec celle pesant sur les autres entreprises. Il convient de vérifier si le système juridique belge est en adéquation avec ce postulat. Pour procéder à cette vérification, une démarche de type historique est privilégiée. Dans un premier temps, tourné vers le passé et le présent, une analyse généalogique tend à répondre à la question suivante : un cadre fiscal cohérent, valable pour toutes les entreprises sociales, et approprié, en tant qu’il aboutit systématiquement à une pression fiscale moindre sur les revenus de ces dernières, a-t-il été ou est-il, à l’heure actuelle, garanti en droit belge ? La réponse à cette question se révélant en fin de compte négative, il s’agit, dans un second temps, ouvert sur l’avenir, de répondre à une seconde question : puisqu’un cadre fiscal approprié et cohérent n’existe pas, pourrait-il être mis en place et, dans l’affirmative, selon quelles modalités ? Chemin faisant, ces questions, de prime abord circonscrites, en croisent d’autres, plus larges, en particulier celle des rapports qu’entretient le droit fiscal avec les autres branches du droit, notamment celle dédiée aux personnes morales. L’étude permet même d’affronter et de déconstruire l’un des mythes les plus enracinés de la culture juridique continentale : celui de la rationalité du législateur. Le sujet, apparemment technique, révèle ainsi le fonctionnement de quelques-uns des rouages les plus éprouvés de la machine juridique. Sabine GARROY est docteur en droit. Depuis 2021, elle est professeur de droit fiscal à l’université de Liège. Cet ouvrage est une version légèrement remaniée et mise à jour de sa thèse de doctorat.

-

Métiers du paysage. Textes du colloque du 13 octobre 2004, Espace Senghor - Gembloux (Belgique) par FELTZ, C. (coord.) ; NEIRINCK, P. (coord.) ; ROGGEMANS, J. (coord.) et TOUSSAINT, A. (coord.) Textes PDF: Feltz C. - Introduction, p. 7. De Gryse J. - Evocation des paysagistes belges et de leurs oeuvres du 19ème siècle à l'aube du 21ème siècle, p. 9-18. Roggemans J. - Les racines de la licence en architecture du paysage. In memoriam Marcel Pesleux, p. 19-23. Bourque P. - Montréal, ville verte, un modèle pour l'Amérique du Nord, p. 25-29. Varlet C. - Samuel Craquelin, "jardinier du Paysage", p. 31-32. Sarlet D. - Le développement territorial de la Wallonie à l'heure de la convention européenne du paysage, p. 33-40. Belayew D. - Un regard de géographe sur le paysage. La problématique des localisations appliquée au territoire perçu à travers ses paysages, p. 41-44. Clignez M. - Le point de vue de l'écologue, p. 45-50. Feltz C. - Gérer le paysage, un enjeu majeur de l'aménagement du territoire, p. 51-55. Sommeillier C. - Paysagiste : un métier en pleine évolution, p. 57-58. Lund I. - Le paysage : approche de l'architecte. Récentes évolutions dans le rapport dichotomique entre paysage et architecture, l'abandon progressif du rapport figure-fond, p. 59-62. Nys P. - Les Métiers du paysage aujourd'hui, p. 63-69. Genard JL. - En guise de conclusion, p. 71-74. Degembe MF., Toussaint A. - Remise du prix "anniversaire" Jules Janlet 2004 "Art des Jardins et Urbanisme" par le président du Jury, le Recteur André Théwis, p. 75-77.

-

Stock épuiséEnquête sur les Initiatives Populaires de Solidarité Internationale par Gautier PIROTTE et Julie GODIN

A propos du livre :

Les Initiatives Populaires de Solidarité Internationale (IPSI) sont des projets d’aide internationale établis par de « simples citoyens », des collectifs non reconnus par les pouvoirs publics comme partenaires de la coopération au développement. Plus nombreuses que les ONG agréées par l’Etat belge, elles occupent rarement l’espace médiatique et leur rôle dans la coopération semble nettement moins valorisé. Dans le contexte actuel de l’aide internationale, marqué par une incitation permanente à l’efficacité et à la professionnalisation des opérateurs, que peuvent apporter ces initiatives créées et gérées par des « gens ordinaires » dont l’absence de reconnaissance institutionnelle a tôt fait de les cataloguer d’« amateurs » ?

L’ouvrage propose ainsi une réflexion sur la pertinence de l’action solidaire du citoyen dans un champ qui se veut, sous le poids d’une course permanente à l’efficacité, de plus en plus réservé à l’intervention d’acteurs dits « professionnels ».

A propos des auteurs :

Gautier PIROTTE est Professeur de Socio-anthropologie du développement à l’I.S.H.S.-ULg. Ses travaux portent sur les acteurs de la coopération internationale ainsi que sur les théories et organisations de la société civile.

Julie GODIN est Aspirante F.R.S.-FNRS (Socio-Anthropologie du Développement, I.S.H.S.-ULg & Paris I Panthéon-Sorbonne. Ses travaux analysent les discours et pratiques des Initiatives Populaires de Solidarité Internationale dans l'espace Wallonie-Bruxelles et en région Nord-Pas de Calais.

Lire l'article sur le site Reflexions :

http://reflexions.ulg.ac.be/IPSI (version française) http://reflexions.ulg.ac.be/en/IPSI (version anglaise)

-

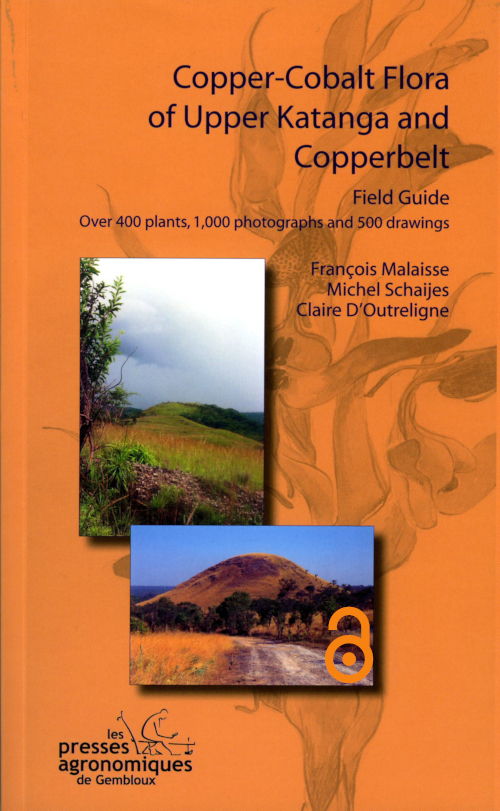

Over 400 plants, 1,000 photographs and 500 drawings

par MALAISSE, François ; SCHAIJES, Michel et D'OUTRELIGNE, Claire

The copper-cobalt outcrops of Upper Katanga and north-western Zambia host a particular flora which comprises an estimated 750 species of which more than 400 are treated in this copper-cobalt field guide.

The aim of this book, resulting from several years of intensive field work and study, is to bring together the basic knowledges permitting an easy approach to the identification of a great number of the species to be encountered. More than 400 species are illustrated with color photographs and/or drawings together with comments concerning synonyms, habit, description, ecology and distribution.

Plant species are listed and colour-coded according to classification: Cyanoprocaryota, lichenized Fungi, Anthocerophyta, Marchantiophyta and Bryophyta (red edge), Lycophyta and Monilophyta (green edge), Magnoliopsida (blue edge) and Liliopsida (yellow edge). An index allows easy location either according to genus and species.

An account of the research on copper-cobalt ecosystems carried out during the last ten years in southeastern D.R. Congo is also presented.

The editors have spent more than twenty years in the area concerned and have collected more than 8,500 voucher specimens, including eleven species new to science (holotypes).

-

par BIQUET-MATHIEU, Christine Master en Droit (à finalité spécialisée en Droit privé)

-

Dossier de documentation par BIQUET-MATHIEU, Christine et JOISTEN, Pierre Master en droit (Crédit hypothécaire) Master de spécialisation en Notariat (Crédit hypothécaire, aspects notariaux)

-

L’acte notarié de crédit hypothécaire par JOISTEN, Pierre BLOC 1 du grade de Master de spécialisation en Notariat

-

Stock épuiséDirigé par Antoine Dechêne et Bruno Dupont Antoine Dechêne & Bruno Dupont, Crises singulières, crise plurielle. Un concept, son évolution et son potentiel pour les sciences humaines François Dubuisson, Valéry, Husserl, Arendt : consciences d’une crise intellectuelle Laurence Daubercies, Les French Studies américaines au tournant du XXIe siècle Enjeux et discours d’une crise identitaire Jéromine François, La Célestine au Mexique : de la crise identitaire à la crise historique Corentin Lahouste, Répondre à la crise par la crise. Scandale et débordement dans "Neung conscience fiction" de Marcel Moreau Sophie Collonval, L’emploi des langues à l’épreuve du contexte politico-économique belge. Étude linguistique au sein d’entreprises publiques nationales et régionales Boris Krywicki, Critique des critiques. La crise de la légitimité des journalistes spécialisés en cinéma face aux dispositifs proposés sur le web Janina Henkes, La maladie comme crise – La crise comme maladie. Réciprocités entre sujet et société Helena Cassol, Charlotte Martial & Steven Laureys, Les expériences de mort imminente

-

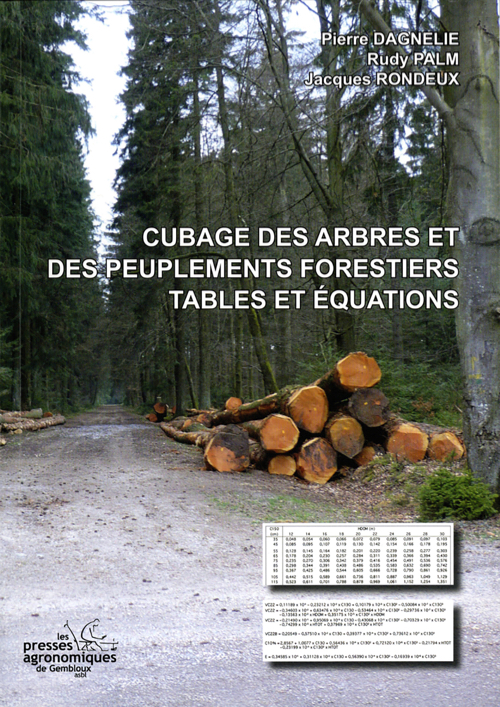

Stock épuisépar DAGNELIE, Pierre ; PALM, Rudy et RONDEUX, Jacques

Cet ouvrage est destiné aux propriétaires forestiers tant publics que privés, aux gestionnaires et aux exploitants forestiers de la Moyenne et de la Haute Belgique et des régions limitrophes (Allemagne, France et Grand-Duché de Luxembourg), ainsi qu'aux enseignants, aux experts, aux collaborateurs des institutions de recherche et aux étudiants. Il peut être utilisé à plusieurs fins : l'estimation du volume d'arbres abattus, ainsi que de leur valeur commerciale, l'étude de la croissance des arbres et des peuplements forestiers, et l'aide à la réalisation d'aménagements forestiers et d'expertises. Il comporte deux ensembles de tables et d'équations de cubage, l'un destiné à la détermination de volumes d'arbres ou d'ensembles d'arbres et l'autre au cubage rapide de peuplements. Le premier ensemble concerne 13 essences ou groupes d'essences : l'aulne glutineux, les bouleaux, les chênes, le chêne rouge d'Amérique, le douglas, l'épicéa, l'érable sycomore, le frêne, le hêtre, les mélèzes, le merisier, les ormes et le pin sylvestre. Le second ensemble concerne les essences suivantes : les chênes, le douglas, l'épicéa, le hêtre et les mélèzes. Plusieurs types de volume, correspondant notamment à diverses découpes, sont proposés dans chaque cas. Les équations de cubage sont présentées sous une forme mathématique conventionnelle. Moyennant quelques adaptations, elles peuvent être utilisées sur des machines à calculer programmables ou à l'aide de tableurs. Elles peuvent aussi être converties en langages de programmation couramment employés sur microordinateurs.

Des corrections relatives au cubage à deux entrées du douglas (cubage en fonction de la circonférence et de la hauteur totale) figurent dans le document cubagedouglas.pdf.

-

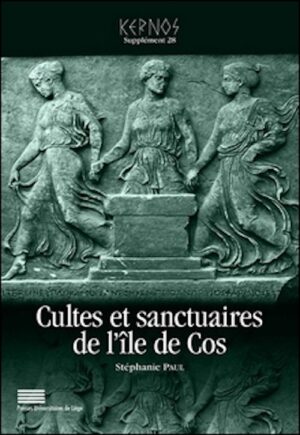

Stéphanie PAUL

En 366 avant notre ère, les différentes communautés de l’île de Cos s’unissent en une seule cité, dont le centre urbain, nommé Cos par homonymie avec l’île, sera fondé sur la pointe nord-est. Ce changement politique a profondément marqué le paysage religieux de l’île, en réorganisant les cultes et en reconfigurant le panthéon. Par un savant mélange entre nouveaux cultes et traditions ancestrales, cette réforme donnait à la communauté nouvellement constituée la cohésion d’une identité religieuse partagée. Par la suite, l’inscription de nombreuses réglementations cultuelles et l’importante activité édilitaire dans les sanctuaires, poursuivies au moins jusqu’au ier siècle avant notre ère, attestent la vitalité des cultes de cette cité à la période hellénistique. Une telle abondance documentaire fait de l’île de Cos un lieu idéal pour étudier les pratiques religieuses des anciens Grecs et pour interpréter le polythéisme grec à l’échelle locale, en illustrant à la fois la richesse, la complexité et la dynamique des panthéons régionaux.

Ce volume est publié avec le support de la Fondation Universitaire de Belgique. -

Stock épuisépar LIÉGE GAME LAB

Le jeu vidéo est une pratique culturelle qui s’inscrit désormais dans notre quotidien. Déjà étudié depuis plusieurs décennies dans le monde anglo-saxon, il a plus récemment fait son entrée comme objet de recherche dans les universités francophones. Dans ce volume, le Liège Game Lab propose, à travers huit courts textes, de multiples éclairages tant sur le jeu lui-même que sur les pratiques qui lui sont associées.

Créé en janvier 2016, le LIÉGE GAME LAB rassemble les chercheurs et chercheuses de l’Université de Liège travaillant sur le jeu vidéo comme objet culturel.

-

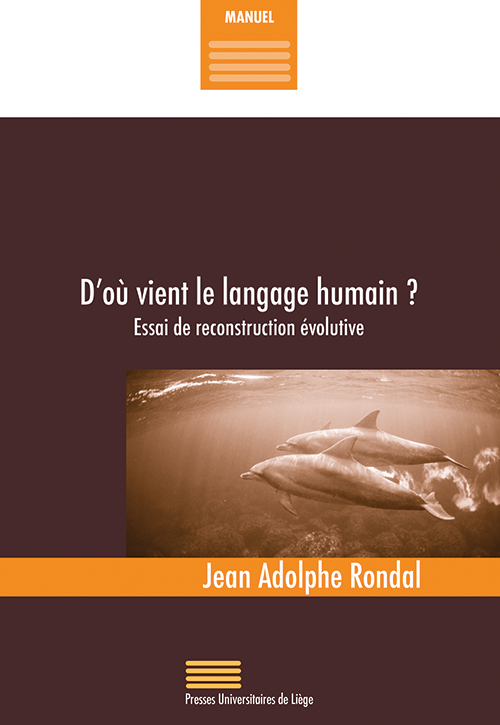

Essai de reconstruction évolutive par Jean Adolphe RONDAL A propos de l'ouvrage

Les antécédents du langage humain sont appréhendables à travers la phylogenèse. Si le langage des Homo sapiens sapiens que nous sommes est incommensurablement plus élaboré que les dispositifs communicatifs présents dans la nature, on peut démontrer que plusieurs de ses ingrédients majeurs existent sous une forme élémentaire chez diverses espèces animales. On est autorisé à concevoir l’évolution langagière davantage en continuité qu’en rupture et le langage humain moderne comme résultant de l’optimisation d’habiletés préfigurées parmi les espèces animales et chez nos précurseurs au sein du genre Homo. Le processus de construction aboutissant à un système langagier élaboré au sein de notre espèce est également reflété dans la façon dont les enfants humains acquièrent leur langage, sans qu’il faille nécessairement concevoir l’ontogenèse comme une récapitulation de la phylogenèse.

A propos de l'auteur

Jean Adolphe RONDAL est philosophy doctor (Ph.d., psychologie développementale) de l’Université du Minnesota, post-doctorant de la Harvard University (psycholinguistique développementale), et docteur en sciences du langage de l’Université Paris-V René-Descartes-Sorbonne. Il est professeur ordinaire émérite de l’Université de Liège où il a occupé la chaire de psycholinguistique pendant 28 ans. Le professeur Rondal est l’auteur de nombreux livres et articles scientifiques sur les problématiques du fonctionnement et du développement langagier et sur les troubles du langage.

Revue de presse Philippe Lambert, «Le langage humain, fruit de l'évolution? » , Reflexions (SOCIETE/Histoire), site de vulgarisation scientifique de l’Université de Liège, 14 novembre 2016. -

Synthèse d'un travail entre des professeurs de la Faculté des Sciences agronomiques et l'Atelier Sorcier, Centre d'Expression et de Créativité, cette brochure reprend les réalisations des enfants sur base des explications scientifiques reçues.

Avant-propos

De tous les éléments que la Nature nous offre pour vivre quotidiennement, l'air est le seul que nous utilisons sans y réfléchir. Nous pensons à boire et à manger, jamais à respirer. L'air n'est ni palpable, ni visible ; on en oublierait l'existence. Et pourtant... L'aventure décrite dans ce troisième fascicule de "La science infuse... l'art" commence il y a des milliards d'années par le Big Bang à l'origine, bien plus tard, des Planètes, dont la nôtre, pour se terminer dans l'infiniment petit à l'échelle des molécules. A nouveau, nos petits bio-explorateurs ont interrogé, regardé, expérimenté pour mieux comprendre ce gaz mystérieux qui nous enveloppe. Par un discours précis et compréhensible de la part des scientifiques, par quelques expériences simples mais très démonstratives, par des examens au microscope, les petits bio-explorateurs comprennent ce qu'est l'air, ce qu'il véhicule, comprennent les menaces qui pèsent sur lui. Ensuite avec leur animatrice, les bio-explorateurs se transforment en bio-créateurs, représentant par diverses techniques ce qu'ils ont vu, perçu, imaginé. Par des traits, des formes et des couleurs, ils se plongent au cœur même de l'actualité brûlante en imaginant ces drôles de machines volantes qui, à l'image des plantes, consomment du dioxyde de carbone et rejettent de l'oxygène et donc ne polluent pas. Quelle belle symbiose que l'Art et la Science ! On ne s'en lasse jamais.

André Théwis, Recteur de la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux.