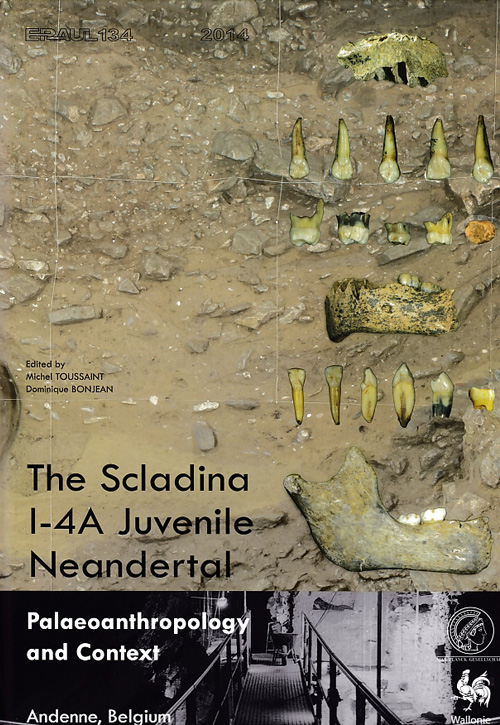

Greek and Roman Coins Seen Through Their Images Noble Issuers, Humble Users?

Proceedings of the International Conference Organized by the Belgian and French Schools at Athens, 26-28 September 2012

par P.P. IOSSIF, Fr. DE CALLATAŸ, R. VEYMIERS (eds.)

Since the 16th c. numerous studies have been consecrated to the images depicted on Greek and Roman coins. Most of them are concerned with the identification of numismatic types. In contrast, rare are those asking questions about the possible mechanisms preceding the choice of types by an authority and their reception(s) by different audiences. The present book brings together various approaches on visual culture from different fields (working on different areas, periods, or specializing in media other than coins) proposing an original methodological synthesis of what has been done or has still to be done in numismatic iconography.

More precisely, this book explores the relation between “issuer” and “user” by addressing various points. Were numismatic types chosen and adapted for particular audiences? If so, then how is it that the iconography, bearing a religious character in most of the cases, does not correspond to those we imagine being the primary beneficiaries, i.e., soldiers and traders? What is the actual circulation of monetary images? What are the differences and similarities with respect to the images produced in other media of similar or distant sizes and qualities, gems and seals being similar, vases and sculptures being distant? To what extend did the issuers draw on media other than coinage for their iconographic ideas? Could users understand the “message” without the mediation of other media? In which way did numismatic imagery influence (or was it influenced by) the iconographic types and choices on other media? Which concepts and tools coming from different fields of research (anthropology for instance) are likely to help our understanding of the type-choice process? Are numismatic types over-commented by art historians (eager to use the term “propaganda”) and under-commented by economists (more imbued with pragmatism)? To what extent did the indispensable confidence of the users determine the use of images easily recognizable by them? Who decides the monetary iconography: the highest authorities or, as in the case of Republican Rome, junior aediles? Who’s responsible for the numismatic type: the coin engraver or the artist creating the original design? These are some of the questions addressed in this book and answered by leading specialists through new lenses and perspectives focusing on visual culture.

Panagiotis IOSSIF is Deputy Director of the Belgian School of Archaeology at Athens and Professor of Ancient and Medieval Numismatics at Nijmegen. His research focuses on statistical and quantitative models of Hellenistic economies and the methodology of iconographical analyses on coins and other media.

Member of several academies and professor in Paris (EPHE) and Brussels (ULB), François DE CALLATAŸ is head of department at the Royal Library of Belgium. A specialist of monetary history of the ancient Greek world, he has published more than 6,500 pages on various matters.

Former member of the French School at Athens, Richard VEYMIERS currently serves as Marie Skłodowska-Curie Research Fellow at Leiden University. His scholarly interests focus on the functioning of visual cultures and their role within the processes of culture-contact, mobility and transference in the ancient societies.